広告デザインはおしゃれなだけでは成果を出すことはできません。広告効果を高めるにはいくつか押さえてほしいポイントがあります。

この記事では、広告デザインの定義や役割、基本要素から広告効果を高めるデザインのポイント、学び方まで詳細に解説します。

デザインを依頼する企業側向けに、内製と外注の判断ポイントについても紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

広告デザインとは

広告デザインは、ただ目を引くようなおしゃれでかっこいいデザインだけではなく、ターゲットに行動してもらうための手段です。まずはその役割やほかのデザインとの違い、媒体別の特徴を解説します。

広告デザインの役割・重要性

広告デザインの目的は、単に情報を伝えるだけではなく、商品やサービスの魅力を的確に伝え、ターゲットに行動させることです。視覚的に目を引いて、伝えたいメッセージを理解してもらうには、戦略的に設計しなければなりません。

広告の成果はデザインの品質によって大きく左右されるため、見た目の美しさ以上に伝えることを意識することが大切です。

広告とグラフィックデザインの違い

伝えるためのデザインとしてグラフィックデザインがあげられます。グラフィックデザインは視覚的な表現全般を指しているのに対して、広告デザインはターゲットの行動喚起に特化しています。

パンフレットやポスターでも、広告の場合は訴求するメッセージやターゲットが明確です。デザイン性にくわえて、マーケティング視点や心理的な効果も求められるのが大きく違います。

関連記事:広告デザイナーとグラフィックデザイナーの違いとは?

広告デザインの参考サイト

広告デザインを制作する前に、たくさんの実例を見ておくことでアイデアの引き出しを増やすことができます。ここでは広告デザインの参考サイトについて解説します。

ギャラリーサイト

ギャラリーサイトは、企業が運営するWebサイトやLPなどの実例を集めたプラットフォームで、国内外のデザインをチェックできます。配色やテイストなどで条件検索ができるため、自社のプロダクトや業界イメージに合うデザインを見ることが可能です。

代表的なギャラリーサイトは以下のとおりです。

▲出典:Pinterest

▲出典:Pinterest

『Pinterest』はビジュアル検索プラットフォームです。「広告デザイン」と検索すると、ポスターやパンフレット、バナーなどさまざまな実例をチェックできます。

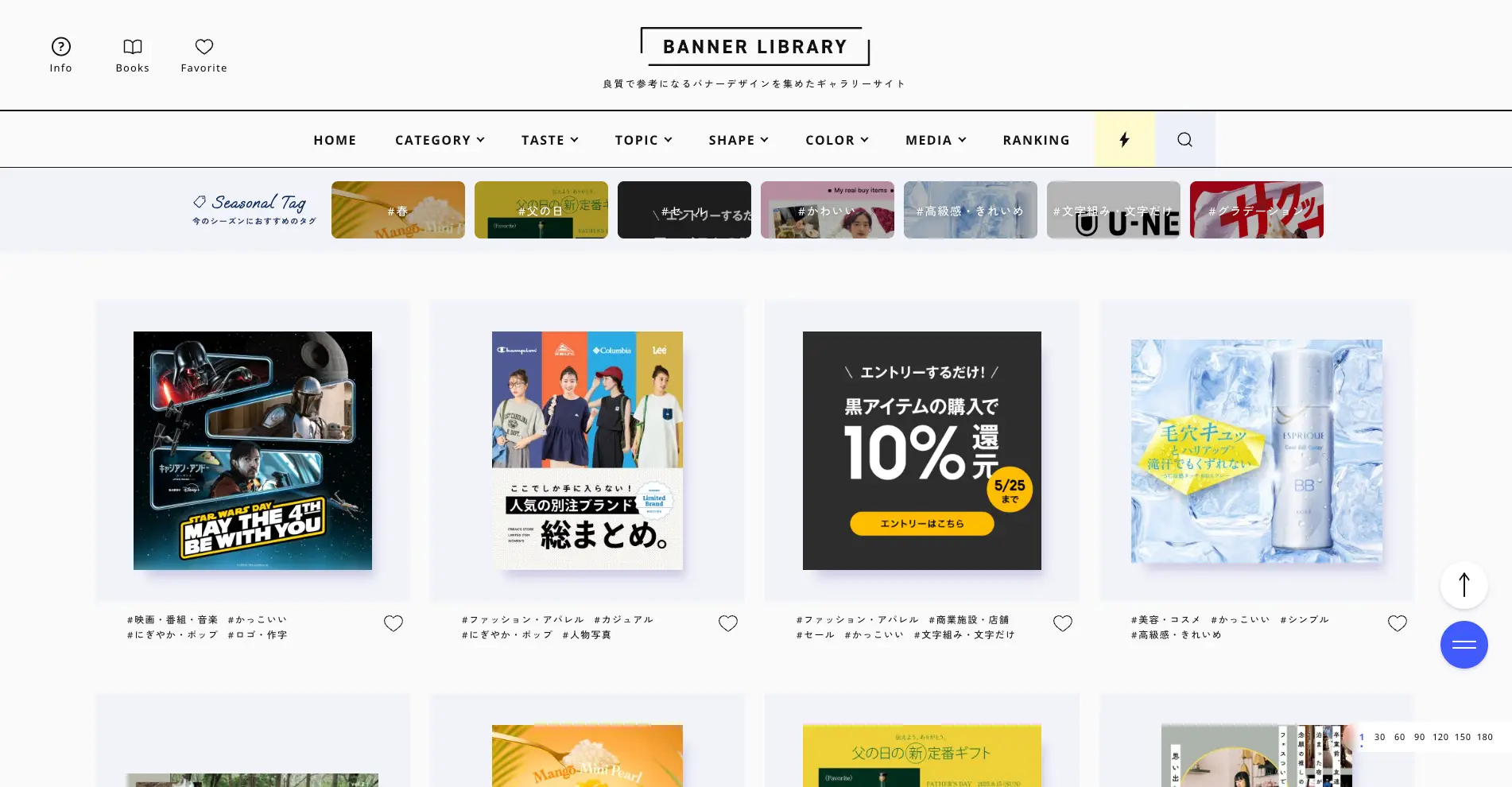

▲出典:BANNER LIBRARY

▲出典:BANNER LIBRARY

『BANNER LIBRARY』はWebバナーのギャラリーサイトで、業界・目的別に検索できます。

▲出典:SANKOU!

▲出典:SANKOU!

『SANKOU!』は国内のWebサイト・スマホ特化サイトなどを集めたギャラリーサイトです。

ターゲットや目的に合ったトンマナなどのヒントが得られるため、インスピレーションがほしいときに役立ちます。

制作会社の実績ページ

広告制作会社のWebサイトには、これまでに手がけた実績が多数掲載されています。

実際にビジネスの課題に対して、どのようにデザインを活用したのかを知ることが可能です。KPIや達成に向けたプロセスなどを後悔しているケースもあります。

同業種・業界の広告デザインの実績があれば、イメージもわきやすくなります。そのまま制作依頼の相談をしてもよいですし、デザイン設計を参考にして自社で制作しても良いでしょう。

同業種・業界の広告デザインの実績があれば、イメージもわきやすくなります。そのまま制作依頼の相談をしてもよいですし、デザイン設計を参考にして自社で制作しても良いでしょう。

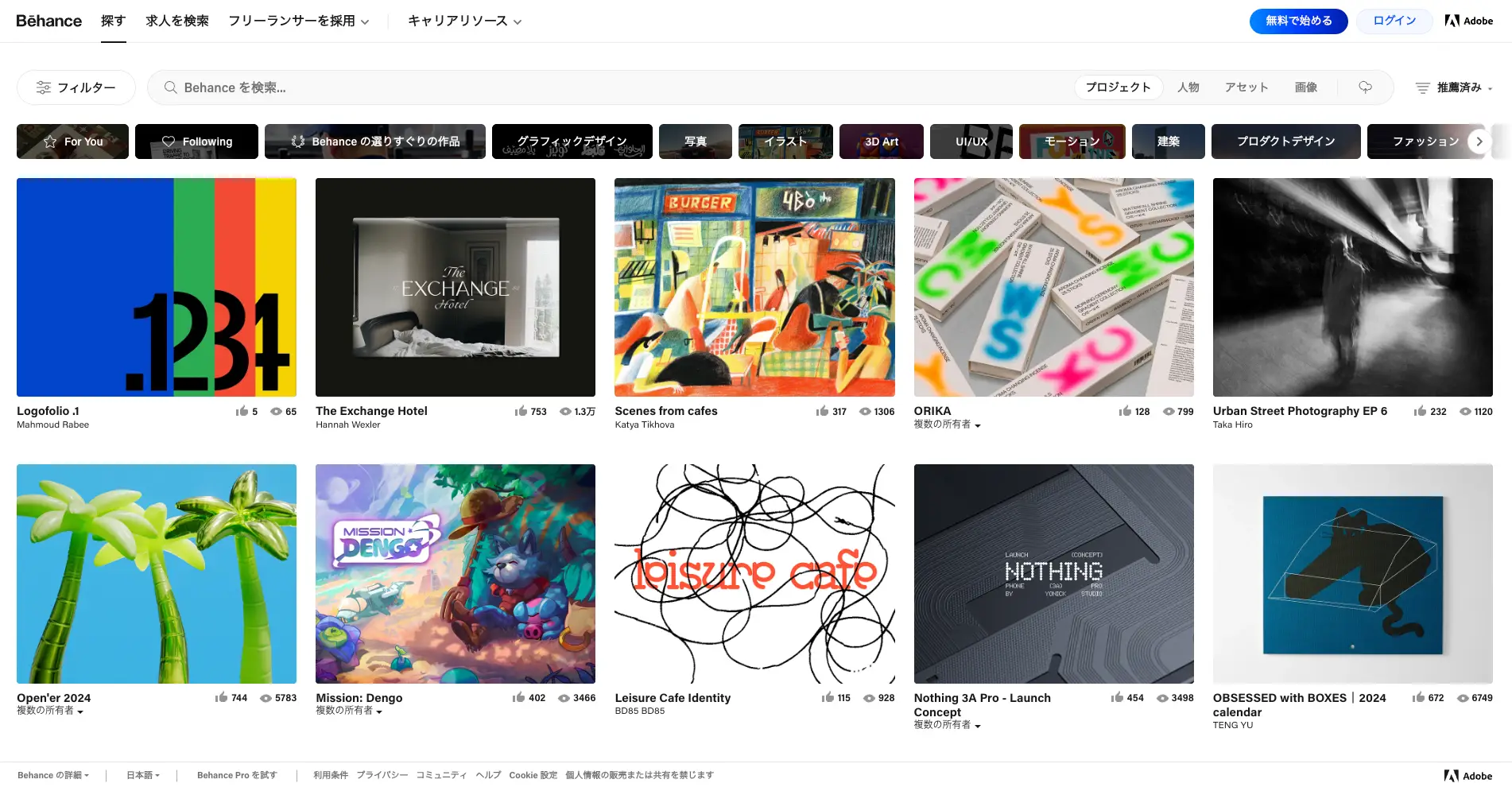

ポートフォリオサイト

フリーランスのデザイナーやデザイン事務所などのポートフォリオサイトは、視覚的にインパクトのある広告デザインをチェックできます。

▲出典:Behance『Behance』はAdobe社が運営するクリエイター向けSNSです。世界中のクリエイターの作品をチェックできます。

▲出典:Behance『Behance』はAdobe社が運営するクリエイター向けSNSです。世界中のクリエイターの作品をチェックできます。

▲出典:ランサーズ『ランサーズ』でもポートフォリオのチェックが可能です。独創的なデザインに出会えることも。気に入ったデザインがあればすぐにメッセージを送ることが可能です。

▲出典:ランサーズ『ランサーズ』でもポートフォリオのチェックが可能です。独創的なデザインに出会えることも。気に入ったデザインがあればすぐにメッセージを送ることが可能です。

広告デザインの基本要素とルール

広告デザインを制作するうえで、まず押さえておきたいのが色やフォント、構成などの基本要素です。広告デザインの基本的なルールについて解説します。

色・フォント・余白

広告デザインでは、色の組み合わせやフォントの種類がターゲットに与える印象に大きく影響します。たとえば色は、業種や商材によって適切なトーンが異なり、フォントも読みやすさとブランドの印象を左右します。

ターゲットにわかりやすく伝えるために、余白を適切に使用して情報を整理することも大切です。視線誘導を意識して配置することで、視認性が高まり、デザインの品質が向上します。

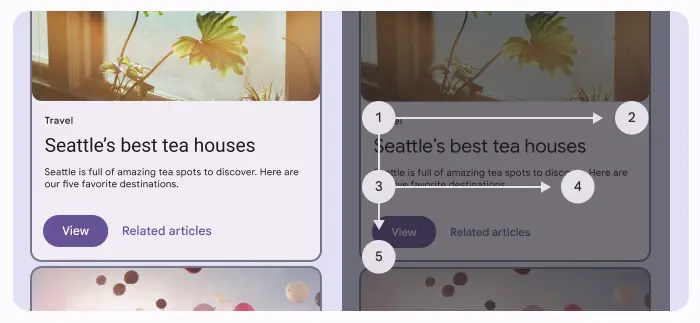

視線誘導・レイアウト

広告デザインのレイアウトは、ユーザーに届けたい情報を意図的に見せる効果と、迷わせず目的の情報にたどりついてもらうために必要です。そのためには、視線誘導のルールを理解しておかなければなりません。

▲出典:Google Material 3視線誘導のルールは「Z型」「F型」「N型」が一般的です。それぞれ文字に沿って視線を移動しますが、F型のみ左上から横へスライドし、次の行へ移動していく流れです。

▲出典:Google Material 3視線誘導のルールは「Z型」「F型」「N型」が一般的です。それぞれ文字に沿って視線を移動しますが、F型のみ左上から横へスライドし、次の行へ移動していく流れです。

それぞれ媒体によって使い分けます。キャッチコピーやCTA、画像、本文など要素の優先順位をつけてレイアウトを組むことで、自然にメッセージを伝えることが可能です。

キャッチコピーの作り方

キャッチコピーは、広告の第一印象を決める大切な要素です。「誰に・何を・どう伝えるか」を意識します。訴求力を高めるには、数字を入れるなど具体性をもたせることがポイントです。

デザインとの一貫性を意識することで、視覚と情報の訴求力が高まり、行動喚起にもつなげることが可能です。

関連記事:バナーデザインとは?作り方の基本や参考サイト、作成ツールも紹介

デザインの4原則

広告デザインの基本として押さえておきたいのがデザインの4原則です。近接・整列・反復・強弱の4つがあります。

近接 | 関連する情報をまとめる |

整列 | 要素を揃える |

反復 | デザインに一貫性をもたせる |

強弱 | 情報の優先度を可視化する |

これら4原則を意識することで、デザインの品質が高まるだけではなく、ターゲットにもわかりやすく届けることが可能です。

広告デザインの種類と特徴

広告デザインは媒体によって、目的や見せ方が大きく異なります。ここでは、オンライン広告とオフライン広告に分けて、それぞれの種類と特徴を解説します。

オンライン媒体

オンライン広告には、さまざまな種類があり、媒体によって訴求方法や設計の工夫が異なります。下記にその種類と特徴を一覧でまとめました。

| 広告の種類 | 特徴 |

| リスティング広告 | ・検索エンジンの検索結果ページに表示される広告。 |

| ディスプレイ広告 | ・Webサイトやアプリに表示される画像や動画などの広告。 |

| リターゲティング広告 | ・一度サイトを訪れたユーザーに対して、再度広告を表示する手法。 |

| アフィリエイト広告 | ・ブログやSNSなどを運営するアフィリエイターが、サイト内に製品やサービスの広告を掲載する。 |

| ネイティブ広告 | ・サイト内のコンテンツに溶け込む形で表示される広告。 |

| SNS広告 | ・FacebookやTwitterなどのSNSで展開される広告。 |

| 動画広告 | ・YouTubeなどの動画プラットフォームで配信される広告。 |

| メール広告 | ・メールで直接顧客にアプローチする手法。 |

| デジタル音声広告 | ・ポッドキャストや音楽配信サービス、音声アプリなどで配信される広告。 |

マーケティング戦略に基づいて、ターゲットや目的に合わせてこれらの広告を組み合わせることで、広告効果を最大化することができます。そのためには、オンライン広告の設計と運用に関して専門的な知識と経験を有する人材に依頼することが重要です。

関連記事:広告クリエイティブの事例13選!成果を出すためのポイントも紹介

オフライン媒体

オフライン媒体は、ポスターやチラシ、新聞広告などいわゆる紙媒体と呼ばれるものです。それぞれ目的に応じた使い分けが大切です。以下に代表的な広告をまとめました。

| 広告の種類 | 特徴 |

| テレビCM | ・多くの視聴者に対して強い印象を与えることができる広告。 |

| 新聞広告 | ・信頼性が高く年配層にリーチしやすいメディア。 |

| 雑誌広告 | ・特定の趣味や興味を持つ読者に向けてアプローチできる。 |

| ラジオCM | ・特定の時間帯にリスナーにリーチできる。 |

| 屋外広告 | ・看板やポスターなど日常生活の導線上に掲示される広告。 |

| 交通広告 | ・バスや電車などの公共交通機関に掲載される広告。 |

| 折り込み広告 | ・新聞や雑誌に挟み込まれるチラシの形式の広告。 |

| ダイレクトメール | ・印刷物を郵送で直接送付する手法。 |

難しい場合や、特定の地域やコミュニティに焦点を当てたい場合に特に有効です。ブランドの信頼性を高める効果も期待できますが、効果測定が難しく変更がしにくい傾向があります。

広告デザインでは、これらの特徴を理解し、オンライン広告と組み合わせた戦略を立てることが重要です。

関連記事:グラフィックデザインの種類とは?企業が活用するメリットも解説

広告デザインはテンプレートの活用もおすすめ

広告デザインをゼロから制作するのが難しいときは、デザインツールなどにあるテンプレートの活用がおすすめです。活用するメリットと特徴について解説します。

業界・商材に合ったテンプレートが選べる

テンプレートにはさまざまなデザインがあり、自社の商材や業界にあわせて選ぶことが可能です。

▲出典:Studio.Store飲食店やコスメブランドなど、イメージに近いデザインを選んで、必要な箇所に情報を入力するだけで完成します。カスタマイズや更新しやすいものを選ぶとよいでしょう。

▲出典:Studio.Store飲食店やコスメブランドなど、イメージに近いデザインを選んで、必要な箇所に情報を入力するだけで完成します。カスタマイズや更新しやすいものを選ぶとよいでしょう。

同じジャンルでも選択肢が豊富なことから、より訴求力の強いデザインを選ぶことが可能です。

おしゃれなチラシも簡単に制作できる

ターゲットが広いチラシは、手にとって見てもらえるようなデザインが求められます。テンプレートには、構成や配色、フォントなど基本的なデザインが組み込まれた状態のため、誰でも見やすく、訴求力の高い広告デザインの制作が可能です。

テンプレートだとデザインが被ってしまうのでは?と考える人もいるかもしれません。テンプレートデザインでも、自社ロゴやブランドカラーの反映や、テキストや画像を差し替えることで独創性の高いおしゃれなチラシを作ることが可能です。

関連記事:チラシのデザイン制作はどこに依頼できる?ポイントと合わせて解説

Webサイトでも公開できる

テンプレートで制作したデザインは、印刷物としてだけではなく、WebサイトやSNSでの配信にも活用できます。SNSは媒体ごとにサイズなどのルールがありますが、テンプレートであらかじめ設計されているため、調整する手間がかかりません。

制作後、そのまま公開できるものもあります。SNS広告運用などでは、外注せずに制作から運用まで一貫対応が可能となるわけです。広告デザインのスピードとコストを両立させる効率的な方法といえます。

関連記事:デザインツールの種類とは?最新トレンドや案件獲得におすすめのツールを紹介

広告デザイン制作の流れ

広告デザインを実際に制作するときは、以下の流れで進めます。

- 目的を明確にする

- 訴求軸とターゲットを決める

- コンセプトと構成を考える

- デザイン制作ツールを活用する

- 修正・入稿・配信をする

- 効果測定と改善をする

それぞれ簡単に解説します。

1. 目的を明確にする

広告デザインにおいて、最初に明確にするのが「何のために広告を作るのか」ということです。目的には以下のようなものが設定されます。

- ブランドの認知拡大

- プロダクトの販売促進

- キャンペーンの告知

これらの目的によって利用する媒体やデザインの方向性が決まるため、あいまいなままでは成果につながらず、ターゲットにも響きません。

まずは目的を明確にし、それに沿ったデザイン設計を行うことが大切です。

関連記事:ブランディングとは?マーケティングとの違い、具体的な種類や手法を解説

2. 訴求軸とターゲットを決める

広告デザインの効果を高めるには、ユーザーの関心やニーズに合わせた訴求軸を設定し、それに沿ったデザインを制作することが大切です。訴求軸とは、広告を通じて最も強調したいメッセージや価値提案を指します。

たとえば、価格訴求軸では、製品やサービスのコストパフォーマンスの良さを前面に出し、お得感を刺激します。限定訴求軸では、希少性を訴えて購買行動を促します。一方で、品質・機能訴求軸では、特徴や強みを強調し、品質や価格における優位性を訴えます。

広告の説得力をもたせるために、ペルソナを設定して、ターゲットの行動や心理への理解を深めていくのです。ターゲットを特定してブランドのイメージとメッセージを具体化することで、広告効果を高めることができます。逆にターゲットを明確化せずに制作した場合、魅力的なデザインでも消費者に響かず狙った効果が得られない可能性があります。

適切な広告を配信するために、訴求軸とターゲットを明確にしておくことがポイントです。

3. コンセプトと構成を考える

広告の目的やターゲット、訴求軸が定まったら、それをもとにコンセプトと構成を組み立てます。広告は単なるビジュアルの魅力を超えて、ターゲットに関連性が深くインタラクティブなものになり、行動を促す効果が高くなります。

ターゲットに一貫性のあるメッセージを伝え、信頼性と説得力を高めることにつながります。また、ブランドイメージを高めることで、競合他社との差別化を図り、市場における地位を確立することにつながります。

ターゲットに響くビジュアルとメッセージを作り、ブランディングに貢献する広告を制作するためには、商品やサービスの特性を深く掘り下げる必要があります。

4. デザイン制作ツールを活用する

広告デザインを社内で制作するときは、デザインツールの活用が作業効率に大きく影響を与えます。デザイナーがいれば『Photoshop』や『Illustrator』のようなプロ用のソフトにくわえて『Canva』や『Studio』のようなノーコードツールでも制作できます。

誰でも一貫性のあるデザインを制作できるように、事前にデザインのガイドラインを制作して共有しておきましょう。目的や担当者のスキルレベルにあわせて、最適なツールを選ぶことが大切です。

関連記事:デザインガイドラインとは?作り方5ステップと基本項目9つ、3つの注意点を解説

5. 修正・入稿・配信をする

デザインが完成したら、ターゲットに伝わるか、ブランドの世界観に沿っているかを確認して必要に応じて修正します。最終データは各媒体の仕様に合った形式で書き出さなければいけません。Web広告や印刷物など媒体ごとに、対応するファイル形式が異なるため、理解しておくことが大切です。

| ファイル形式 | 特徴 |

JPEG(.jpg) | 軽量で汎用性が高いが画質が劣化しやすい |

PNG(.png) | 背景透過が可能で画質がきれいだがやや重い |

GIF(.gif) | 簡単なアニメーション向け、色数に制限あり |

WebP(.webp) | 高圧縮・高画質を両立したWeb向けの最新ファイル形式 |

MP4(.mp4) | 動画広告で代表的な形式、互換性が高く扱いやすい |

ファイル形式は媒体ごとに使い分けが必要です。たとえば、Web広告やSNS広告などオンライン媒体ではJPEGやPNG、WebP、MP4などが使われます。

オフライン媒体ではJPEGが主流です。さらにカラー設定や解像度にも注意しなければなりません。媒体や用途にあわせたファイル形式を選びましょう。

6. 効果測定と改善をする

広告配信後、目標を達成しているかどうか確認するために効果測定を実施します。もし思うような成果が得られていないときは収集したデータを分析して改善を行います。

CTAの配置やキャッチコピーを変更してみるのもおすすめです。ABテストを実施して検証してみても良いでしょう。小さな改善を積み重ねることで、広告の効果を継続的に向上させることが可能です。

関連記事:企業ブランディングとは?重要性と実践のポイントを紹介

広告効果を高めるデザインのポイント

広告の成果を最大化するには、デザインの見た目だけではなく、情報の伝え方や行動を促す仕組みをつくることが大切です。ここでは、広告効果を高めるための具体的なポイントを紹介します。

1. 配色とコントラストで視認性を高める

広告デザインはビジュアルとテキストが組み合わさって初めて意味をもちます。たとえば、安心感を訴求したいのに奇抜なビジュアルデザインではユーザーに違和感を与えてしまいます。

商品にあわせて最適な配色を選び、背景とのコントラストをはっきりさせることで視認性が大幅に向上します。アクセントカラーを絞ることで、ユーザーの視線を意図的に誘導することが可能です。

2. ターゲットへの理解を深める

広告を届けたいターゲットを明確にし、理解を深めることで訴求力のあるデザインを制作できます。ペルソナを設定することで、ターゲットとなるユーザーが何を考え、どのように行動するのかがイメージできてきます。

ペルソナはひとりで考えると偏ってしまうことがあるため、チームメンバーなど複数人で検討することが大切です。ターゲットに向けたデザインを制作することで、ユーザーの行動喚起のカギとなります。

関連記事:デザイン思考とは?概要から活用方法をわかりやすく解説|導入するメリットやフレームワークも紹介

3. メッセージとビジュアルの一貫性をもたせる

適切な広告を配信するためには、市場におけるブランドの価値を明確にして、効果的に表現することが重要なポイントです。

ブランドイメージを広告に適切に反映させることで、ターゲットに一貫性のあるメッセージを伝え、信頼性と説得力を高めることにつながります。また、ブランドイメージを高めることで、競合他社との差別化を図り、市場における地位を確立することにつながります。

4. 情報の優先順位を整理してレイアウトする

広告内の情報を一度に伝えるのは難しいため、何を最初に見せるかを明確にする必要があります。ファーストビューからCTAまで、情報の階層を意識して、視線の流れに沿ったレイアウトを設計することが大切です。

Web広告はファーストビューでユーザーを引きつけておかなければ離脱してしまいます。ユーザーの興味・関心のある情報を分析し、優先順位を意識して構成することでユーザーを自然にCTAまで導くことができます。

関連記事:ランディングページ(LP)の改善方法(LPO)|チェックポイントや便利なツールも解説

5. フォントの種類と配置で印象をコントロールする

フォントは広告の印象を左右する大きな要素です。高級感を出すなら明朝体やセリフ体を、親しみやすさを演出するなら丸ゴシック体を選ぶと良いでしょう。

複数のフォントを使うときは多くても2種類程度にとどめ、サイズや太さでメリハリをつけることで読みやすくなります。デザインの4原則をもとに、行間や文字間のバランスを意識することで、見た目にも美しく情報も伝わり安くなります。

6. 視線誘導を意識したレイアウトをつくる

上でも述べたように、視線誘導を意識して情報を配置することで広告の効果を高めることができます。ほかにも、矢印や余白、配色などを使用して視線を見て欲しい場所に導く方法も効果的です。

これによりユーザーが情報を理解しやすくなり、クリックや反応といった行動につながりやすくなります。

7. 興味を引くキャッチコピーを作成する

広告デザインのキャッチコピーは、ユーザーを引きつけるフックとなるものです。目を止めてもらうだけではなく、中身を瞬時に理解してもらう役割があります。

訴求力を高めるには、数字を入れたりベネフィットを明示したりといったテクニックが必要です。プロダクトの強みが伝わる言葉を選ぶことでCV率の向上が期待できます。

関連記事:ECサイトのバナーデザインの作成方法を目を引くためのポイントを紹介

8. CTAボタンは行動喚起の工夫をする

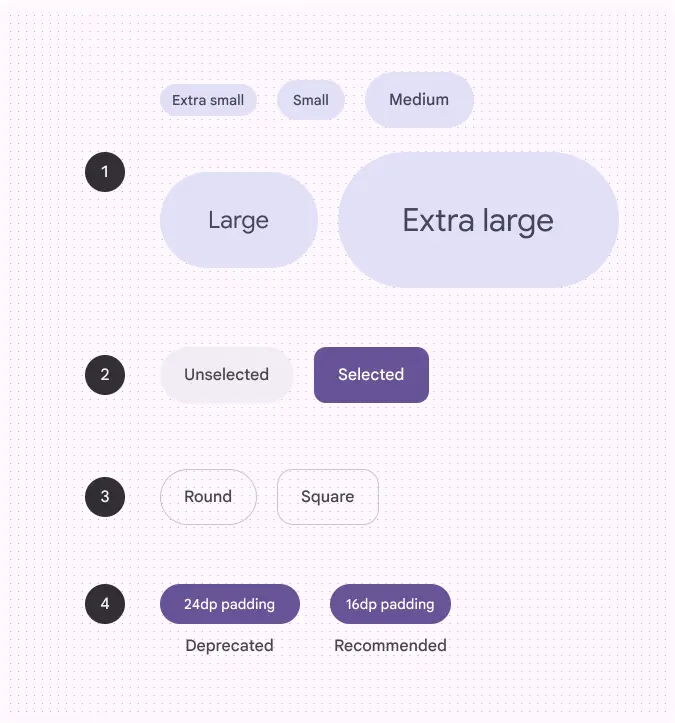

▲出典:Google Material 3CTAボタンには「資料請求する」や「購入する」といった行動を促すコピーを入れます。すぐに見つけてもらえるように、色やサイズ、配置場所に工夫が必要です。導入文の設計によって、クリック率が大きく変わります。

▲出典:Google Material 3CTAボタンには「資料請求する」や「購入する」といった行動を促すコピーを入れます。すぐに見つけてもらえるように、色やサイズ、配置場所に工夫が必要です。導入文の設計によって、クリック率が大きく変わります。

ファーストビューだけではなく、ページの途中とページ下部にも配置することで、CVへつながる機会損失を防ぐことが可能です。

関連記事:効果的なCTAボタンのデザインは?意識すべきポイントや効果的な配置場所を解説

9. 媒体の特性を踏まえて調整する

▲出典:Google広告ヘルプ

▲出典:Google広告ヘルプ

広告が掲載される媒体によって、デザインの最適解は異なります。SNS広告の場合、各媒体にガイドラインがあり、それに沿ったデザインを制作することが大切です。

紙媒体も媒体ごとにサイズが違います。Webと紙ではカラーモードや解像度が異なるため、媒体の特性にあわせた調整は必須です。制約のなかでどこまで表現できるのかを理解したうえで、媒体のごとに適切なデザインを制作しましょう。

関連記事:インスタ広告で効果があるデザインのコツ8つを参考事例をもとに解説

10. 成果につながる設計視点をもつ

広告デザインは見た目の美しさだけではなく、ユーザーにどのように行動してもらうのかを意識して設計する必要があります。行動を起こしてもらうことで、成果につながりやすくなるためです。

ユーザーは少しでも使いにくさを感じると離脱してしまいます。導線やCTAボタンなどを明確に設計するのはもちろん、効果検証のしやすさも見据えてデザインすることが大切です。

広告デザインの学び方

広告デザインを深く理解し、自社で制作するスキルを高めたいと考える人に向けて、効率的な学び方を紹介します。

ギャラリーサイト

実際の広告デザイン事例を見て学びたいときに役立つのがギャラリーサイトです。国内のWebデザインを豊富に掲載している『SANKOU!』、Webバナーのデザイン事例が豊富な『BANNER LIBRARY』、海外の事例や紙媒体のデザインなら『Pinterest(ピンタレスト)』などがあります。

それぞれ条件を絞って検索できるため、配色や雰囲気などでチェックしてみましょう。スマホでも閲覧できるため、すき間時間を使って多くのアイデアを見ることで、自然とデザインの引き出しを増やすことが可能です。

デザイン系専門学校

デザイン系の専門学校や社会人向けの短期講座で学ぶことが可能です。たとえば『デジハリ・オンラインスクール』や『ヒューマンアカデミー』では、オンラインコースが充実しているため、働きながらでも学べる環境が整っています。

配色やタイポグラフィの基礎、広告戦略、デザインツールの使い方まで実務を見据えたカリキュラムにより、実践スキルを身につけることが可能です。体系的に学べるため、以下のような資格取得を目指すのもおすすめです。

- Photoshop®クリエイター能力認定試験

- Illustrator®クリエイター能力認定試験

- アドビ認定プロフェッショナル

- DTPエキスパート認証試験

- 色彩検定®

- POP広告デザイナー資格検定

広告デザインの本

広告デザインが学べる本も多くあります。

有名なものに『なるほどデザイン』や『1枚デザインの構図とレイアウト』があります。

また、社内で制作したデザインを共有したり、外注したりする可能性がある人には『デザインの言語化』がおすすめです。広告制作ではさまざまな職種とコミュニケーションが欠かせません。デザインをうまく説明できることで、修正などを減らすことができます。

自身のスキルレベルや勉強したい方向性にあわせて、良質の参考書を選ぶことが大切です。

内製と外注の違い

広告デザインを自社で対応するか、外部に依頼するかは多くの企業が悩むのではないでしょうか。内製と外注の違いについて簡単に解説します。

内製のメリット

社内で広告デザインを内製するメリットは、スピード感と柔軟性です。修正依頼や表現のこまかい調整を依頼しやすいため、迅速にデザインをアップデートできます。

また、自社のプロダクトを深く理解しているメンバーが制作することで、ブランドのイメージやデザインのトンマナをたもちやすいというメリットもあります。

広告デザインのノウハウや知見が蓄積されていくと、作業の効率性も向上しコスト削減も期待できます。

関連記事:デザイン外注と内製のメリット/デメリットは? 判断すべきポイントも解説

外注の依頼先の種類

社内のリソースがなく内製化が難しいときは外注を依頼しましょう。代表的な外注先は以下の通りです。

| 外注先 | 特徴 |

| 広告代理店 | 戦略設計から運用まで依頼できる |

| 制作会社 | 表現力や技術力の強みがある |

| フリーランス | 依頼内容や予算に対する柔軟な対応力が強み |

広告代理店や制作会社はプロジェクト単位で対応するため、関わる人数も多く戦略設計から制作、運用まで一貫した対応が可能です。そのためブランディングを重視した案件に向いています。

フリーランスは1人で活動していることもあり、こまかい変更にも柔軟な対応が可能です。こだわりを反映させたいときに向いているでしょう。

関連記事:グラフィックデザインの外注依頼にフリーランスがおすすめな理由と人材サービス8選を解説

自社に合った依頼先の見極め方

内製と外注のどちらが良いのか迷ったときは、企業体制と広告の目的をもとに決めると良いでしょう。

たとえば、制作のリソースが足りないときは外注が効果的です。しかし、広告の更新度が高く、都度外注を依頼するとコストがかかってしまうときは内製の体制を整えるか、業務の一部をフリーランスへ依頼するのがおすすめです。

以下の資料では、「初めて外注を活用する」という方に向けて、外注の流れをステップとして解説しています。無料でダウンロードできるので、ぜひお気軽にご覧ください。

フリーランスの広告デザイナーへ依頼するのがおすすめ

近年、広告デザインの外注先として、フリーランスデザイナーへ依頼する企業が増えています。ここではフリーランスデザイナーへ依頼するメリットについて解説します。

成果につながるデザインを制作してもらえる

フリーランスデザイナーは広告効果を意識したデザインを制作できます。見た目の美しさだけではなく、ターゲットや訴求軸を踏まえた設計ができるため、成果につながりやすいのです。

多種多様な業界・業種のデザイン案件を経験しているため、その業界の常識にとらわれない革新的なアイデアを提案してくれる可能性もあります。

ただし、フリーランスデザイナーによってスキル差があるため、事前にスキルレベルの確認が必要です。案件を遂行するためのスキルが明確なら、ジョブディスクリプションを作成しておくと良いでしょう。

以下の資料は、初めてジョブディスクリプションを作成する方でも安心のテンプレート付となっています。こちらも無料でダウンロードできますので、自社で必要な人材の採用活動にぜひお役立てください。

細かい調整にも柔軟に対応してもらえる

フリーランスデザイナーは1人で活動していることもあり、窓口と制作の両方をになっています。もし「一部の画像だけ差し替えたい」とか「テキストを追加したい」といった細かい要望にも、柔軟に対応してくれるケースが多いです。

制作スケジュールを自身で管理しているため、意思決定が早く、コミュニケーションが取りやすいメリットがあります。デザインにこだわりがあり、話し合いながら進めたい場合にもおすすめです。

フリーランスは従業員と違って指揮命令はできません。しかし、一定の連絡やマネジメントが必要なケースもあります。以下の資料では、外部人材とのコミュニケーションの取り方についてまとめています。無料でダウンロードが可能です。

案件に応じて契約を結べる

フリーランスデザイナーへ依頼するときは原則、業務委託契約です。端末の案件や長期プロジェクトなど案件に応じて契約を結んで依頼します。デザイン業務に変動があるときや、社内リソースで対応できないときに依頼することが可能です。

業務委託契約書の作成は義務ではありませんが、双方が気持ちよく取引をするためにも作成しておくことが大切です。初めて依頼する方でもわかりやすいように、以下の資料で業務委託契約書に必要なテンプレートを配布しています。無料でダウンロードできますので、ぜひお役立てください。

優秀な広告デザイナーをお探しならクロスデザイナーにおまかせください

本記事では、広告デザインの定義や種類、ファイル形式といった基本から、広告効果を高めるデザインのポイント、参考になる事例集まで詳細に解説しました。デザインを依頼する企業側が理解しておきたい広告デザインの仕事についても紹介しているので、デザイナー採用の際は参考にしてください。

広告デザインを制作するには、「自社で制作する」「広告代理店や制作会社に依頼する」「フリーランスに依頼する」の主に3つの方法がありますが、スポットや依頼回数が少ない場合は外注、継続して依頼をする場合は内製をおすすめします。

外注先としては広告代理店や制作会社よりフリーランスに依頼すれば、コストを抑えてクオリティの高い制作物を完成させることができるうえ、進行中は直接コミュニケーションを取れるため、迅速で柔軟な対応が期待できます。

その際、フリーランスデザイナーへの依頼に慣れていない企業は、デザインの知識やスキル、費用相場について熟知した、実績と信頼のあるデザイナー専門のエージェントサービスに依頼すれば、業界に詳しく安心して任せられるでしょう。

- クロスデザイナーの特徴

- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

Documents