スマホからのインターネット利用が主流となっている今、企業のWebサイトもモバイルファーストの視点を取り入れることが、ユーザー満足度の向上とビジネス成果の最大化につながるといえるでしょう。

この記事では、モバイルファーストデザインの重要性や概要、メリット・デメリット、基本原則、作り方などについて徹底解説。モバイルファーストデザインに役立つツールや、参考になるサイトも紹介します。

モバイルファーストデザインの重要性が高まっている理由

スマホの普及により、ユーザーの情報接触はモバイル中心にシフトしています。

Googleの検索アルゴリズムもモバイルを優先する中、企業が対応を怠ると機会損失につながる可能性があります。

モバイルファーストデザインの重要性が高まっている主な理由は、以下のとおりです。

- スマートフォンの普及率と利用の主体化

- Googleのモバイルファーストインデックス導入

- ユーザー行動の変化

- ユーザー体験(UX)とコンバージョンへの影響

それぞれ詳しく説明します

1.スマートフォンの普及率と利用の主体化

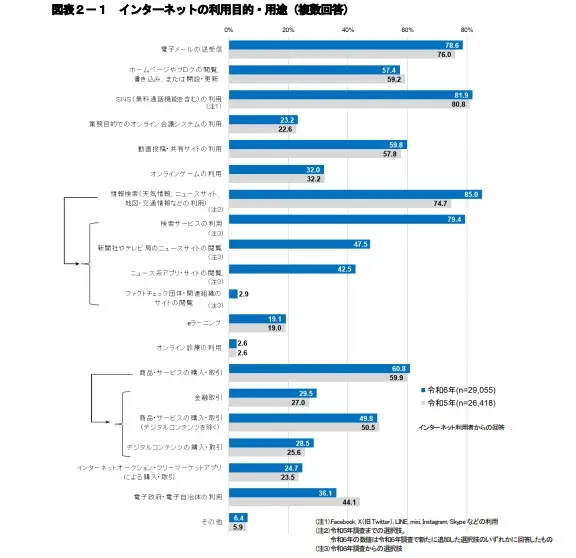

総務省の「通信利用動向調査」によると、日本のインターネット利用はスマホが主要なデバイスとなっています。

同調査では、インターネット利用者のうち、6~12歳の子どもを除いたすべての年齢層で、スマホからのアクセスがパソコンを上回っていることが明らかになりました。

出典:総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」より引用

2.Googleのモバイルファーストインデックス導入

Googleは「モバイルファーストインデックス(MFI: Mobile-First Indexing)」を導入しており、これがモバイルファーストの重要性を決定づけています。

モバイルファーストインデックスとは、Webページの検索順位を決定する際、PC版ではなくモバイル版のコンテンツを評価の基準とすることです。

これにより、モバイル対応が不十分なサイトは、たとえPC版のコンテンツが優れていても、検索結果で不利になり順位が低下する可能性があります。

そのため、モバイルファーストの戦略は技術的な選択だけでなく、ビジネスの成長を促進する戦略的な選択となっているのです。

参考:Google「モバイル ファーストのインデックス登録について」「モバイル ファースト インデックスの展開」「モバイルファースト インデックスが実現 - ご協力に感謝します」

3.ユーザー行動の変化

前述の総務省の調査結果によると、インターネットの利用目的は、情報検索が最も多く85.0%にのぼります。

また、「商品・サービスの購入・取引」は60.8%となっており、年齢階層別にみると特に30代の割合の高さが顕著です。

出典:総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」より引用

これらの調査結果から、多くの潜在顧客がスマホで情報収集や商品購入を行うことが示唆されています。

4.ユーザー体験(UX)とコンバージョンへの影響

モバイルフレンドリーなサイトは、優れたユーザー体験を提供し、離脱率の低減やコンバージョン率(CVR)の向上といったビジネス成果に直結します。

ユーザーは通勤・通学中や休憩中など、いつでもどこでもスマホで情報検索やネットショッピングを行い、情報への即時的なアクセスと意思決定が求められます。

その際、文字が小さくて読みにくい、ボタンが押しにくいといったUXの問題は、ユーザーの早期離脱を引き起こす可能性があります。

一方、たとえばモバイルでの操作がスムーズなショッピングサイトであれば、商品の購入や問い合わせなどのコンバージョン率が高くなる傾向があります。

モバイルファーストに対応したWebサイトはユーザーエクスペリエンスを向上させ、顧客満足度を高めることにつながるのです。

関連記事:ECサイトの効果的なスマホデザインは?事例と合わせて解説

モバイルファーストデザインとは何か?

モバイルファーストデザインとは、Webサイトの設計において「PCからスマホへ」ではなく、「スマホから設計する」という考え方を指します。

具体的には、スマホやタブレットなどの小さな画面サイズを前提に、ユーザー体験を最適化したレイアウトや機能を優先的に構築し、その後にPC向けのデザインへと展開していく手法です。

前章で解説したとおり、多くのユーザーがスマホからWebサイトへアクセスするようになった今、このアプローチは非常に重要です。企業が提供する情報やサービスも、モバイルファーストデザインを採用することで、ユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョン率の向上やブランドイメージの向上につながる可能性があります。

企業のWeb戦略において、モバイルファーストはもはや選択肢ではなく、必須の設計思想となっています。特にBtoC領域では、スマホユーザーを中心としたUXの最適化が、企業の競争力の向上に直結します。

そのため、Webサイトの新規構築やリニューアルを検討する際には、モバイルファーストの視点を取り入れることが不可欠です。

PCファーストとの違いは?

モバイルファーストとPCファーストのデザインにおける最大の違いは、設計の出発点にあります。

モバイルファーストは、前述のおりスマホやタブレットなどの小さな画面を前提に設計を開始し、必要に応じてPCなどの大画面に向けて機能やレイアウトを拡張していく手法です。

一方、PCファーストは、デスクトップ環境を基準に複雑なレイアウトや豊富な情報量を優先し、後からモバイル対応を追加するスタイルです

この違いは、ユーザー体験にも大きく影響します。モバイルファーストでは、限られた画面スペースにおいて、ユーザーが必要とする情報を迅速かつ直感的に取得できるよう、情報の優先順位を明確にし、シンプルで操作性の高いUI設計が求められます。これにより、スマートフォンユーザーにとって快適な閲覧環境を提供することが可能です。

一方、PCファーストでは、広い画面を活かした複雑な構成やビジュアル表現が可能ですが、モバイル対応が後回しになることで、スマホでの表示や操作性に課題が残るケースもあります。特に、情報量が多い企業サイトでは、モバイル表示時に一部の情報が省略されるなど、ユーザー体験の質が低下するリスクがある点に注意が必要です。

モバイルファーストとPCファーストには、技術的な観点からも違いがあります。

モバイルファーストでは、CSSの設計において「min-width」を用いて段階的にスタイルを拡張するのに対し、PCファーストでは「max-width」を使ってスタイルを縮小・調整していくのが一般的です。この違いは、コードの可読性や保守性にも影響を与えます。

Webサイトを設計する際には、ターゲットユーザーの利用環境を踏まえ、どちらのアプローチが適しているかを慎重に判断することが必要です。

モバイルファーストデザインのメリット

モバイルファーストデザインを導入することで、以下のようなメリットがあります。

- ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上

- SEOへの好影響

- 制作プロセス・開発コストの効率化

- コンテンツの優先順位付けの明確化

それぞれ詳しく説明します。

1.ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上

スマホに最適化されたデザインは、タッチ操作しやすいボタン配置などにより、ユーザーがストレスなく快適にサイトを操作できます。

ページの読み込みも速く、必要な情報にすぐアクセスできるため、満足度が向上し、離脱率の低下につながります。

こうしたスムーズな体験は、購入や問い合わせなどのコンバージョン率の向上にも効果的です。

2.SEOへの好影響

Googleはモバイル対応を重視しており、モバイルファーストデザインを採用することで検索順位の向上が期待できます。

スマホの閲覧に最適化されたサイトは評価が高く、上位表示されやすくなる傾向があるためです。

その結果、検索からの流入が増え、より多くのユーザーを集めることができ、集客力の向上につながります。

3.制作プロセス・開発コストの効率化

モバイルファーストでは、まずスマホ向けに設計し、後からPC版へ拡張するため、デザインやコーディングの工数を抑えられ、制作コストの削減につながります。

スリムで無駄のない設計が可能になる点もメリットです。限られた画面に合わせて不要な要素を省くことで、構成がシンプルになり、開発効率も向上します。

ただし、PC版への拡張が複雑になる場合もあるため、プロジェクトの性質によっては一概にコスト削減とは言えないケースもある点には注意が必要です。

4.コンテンツの優先順位付けの明確化

モバイルファーストでは、限られた画面スペースに合わせてコンテンツを整理するため、ユーザーにとって本当に重要な情報や機能が自然と際立ちます。

不要な要素を省いた設計により、価値ある情報に集中でき、ユーザーに対して効果的に価値を届けることが可能です。

モバイルファーストデザインのデメリット

モバイルファーストデザインはさまざまなメリットが得られる一方で、以下のようなデメリットもあります。

- PC版のユーザビリティ低下のリスク

- 表示できる情報量やデザインの制限

- 企画・設計の手間や改修コストがかかる

それぞれ詳しく説明します。

1.PC版のユーザビリティ低下のリスク

モバイルファーストデザインを優先することで、PC版のユーザビリティが低下するリスクがあります。

スマホ向けに最適化されたレイアウトが、PCでは間延びして見づらくなったり、マウス操作に適さないボタン配置になったりするケースも少なくありません。

PCユーザーが多いサイトでは、操作性の低下がユーザー離れにつながる可能性があるため、デバイスごとの最適化が求められます。特にBtoBサイトや業務系ツールではPC利用が多いため、PC向け最適化が重要です。

2.表示できる情報量やデザインの制限

モバイルファーストデザインでは、画面幅が限られているため、表示できる情報量やデザインに制約が生じます。多くの情報を伝えたい場合は、情報の優先順位を明確にし、構造やUIに配慮した設計が必要です

特に複雑な機能や情報量の多いサイトでは、すべてをモバイル向けに収めるのが難しくなるでしょう。

また、モバイルの制約内でデザインするため、リッチな表現や没入感のある体験が制限されることもあります。デスクトップユーザーが求める高度な機能や視覚的な演出が不足し、PC版の魅力が損なわれる可能性もあるため、モバイルとPCの両方でバランスの取れた設計が重要です。

3.企画・設計の手間や改修コストがかかる

モバイルファーストでは、モバイルでの情報の優先順位と、それをPC版にどう展開するかを事前に計画する必要があり、設計段階で時間と手間がかかります。

特に既存のPCベースのサイトをモバイルファーストにリニューアルする場合、情報構造やUIの再設計が必要です。それにより開発・デザイン・テストにかかるコストが増加する可能性があります。

モバイルファーストデザインの基本原則

モバイルファーストでは、限られた画面スペースで最適なユーザー体験を提供することが求められます。特に企業のWebサイトにおいては、情報の優先順位を明確にし、操作性や視認性を高めることで、ユーザーの離脱を防ぎ、成果につなげることが重要です。

この設計思想を理解するうえで、以下の3つのポイントが基本原則として挙げられます。

- レスポンシブとモバイルファーストの違い

- 情報設計(IA)とユーザー体験(UX)の考え方

- コンテンツ優先設計と読みやすさの工夫

それぞれ詳しく説明します。

1.レスポンシブとモバイルファーストの違い

レスポンシブデザインは、画面サイズに応じてレイアウトを柔軟に調整する手法です。PCやスマホ、タブレットなど、さまざまなデバイスに対応することが可能ですが、設計の起点がPCである場合、モバイル環境での操作性や情報の優先順位が、設計方針によっては後回しになることがあります。

一方、モバイルファーストは、最初からスマホの画面サイズを基準に設計を行う手法です。限られたスペースの中で、ユーザーが最も必要とする情報や機能を優先的に配置するため、操作性や視認性が高く、ユーザー満足度の向上につながりやすい傾向があります。

2.情報設計(IA)とユーザー体験(UX)の考え方

モバイル環境では、ユーザーが短時間で目的の情報にたどり着けるよう、情報設計(IA)が非常に重要です。情報の構造を整理し、必要な情報を的確に届けることで、ユーザーのストレスを軽減します。

ユーザー体験(UX)の観点では、操作のしやすさや感情的な満足度を高める工夫が求められます。例えば、タップしやすいボタン配置や、読み込み速度の最適化などが挙げられます。これらの要素は、ユーザーの離脱防止やコンバージョン率の向上に直結します。

関連記事:スマホでのUIUXデザインのポイント|参考事例も紹介

3.コンテンツ優先設計と読みやすさの工夫

モバイルファーストでは、限られた表示領域において、最も重要なコンテンツを優先的に配置することが基本となります。

企業サイトでは、サービス紹介や問い合わせ導線など、成果につながる要素を上位に配置することが効果的です。

また、文字サイズや行間、余白の使い方、視線誘導の工夫など、読みやすさを意識した設計がユーザーの理解を促進します。

さらに、デザインカンプはスマホでの視認性・操作性を必ず確認し、コーディングはモバイル向けの軽量なコードをベースに行うことが推奨されます。

モバイルファーストデザインの作り方3ステップ

モバイルファーストデザインを効果的に導入するためには、ユーザー視点を軸にした設計プロセスが不可欠です。

以下の3つのステップを踏むことで、企業のWebサイトにおいても、ユーザー満足度の高いデザインを実現することが可能になります。

- ユーザー行動の分析とペルソナ設計

- ワイヤーフレームとプロトタイプの作成

- テストと改善のサイクル

それぞれ詳しく説明します。

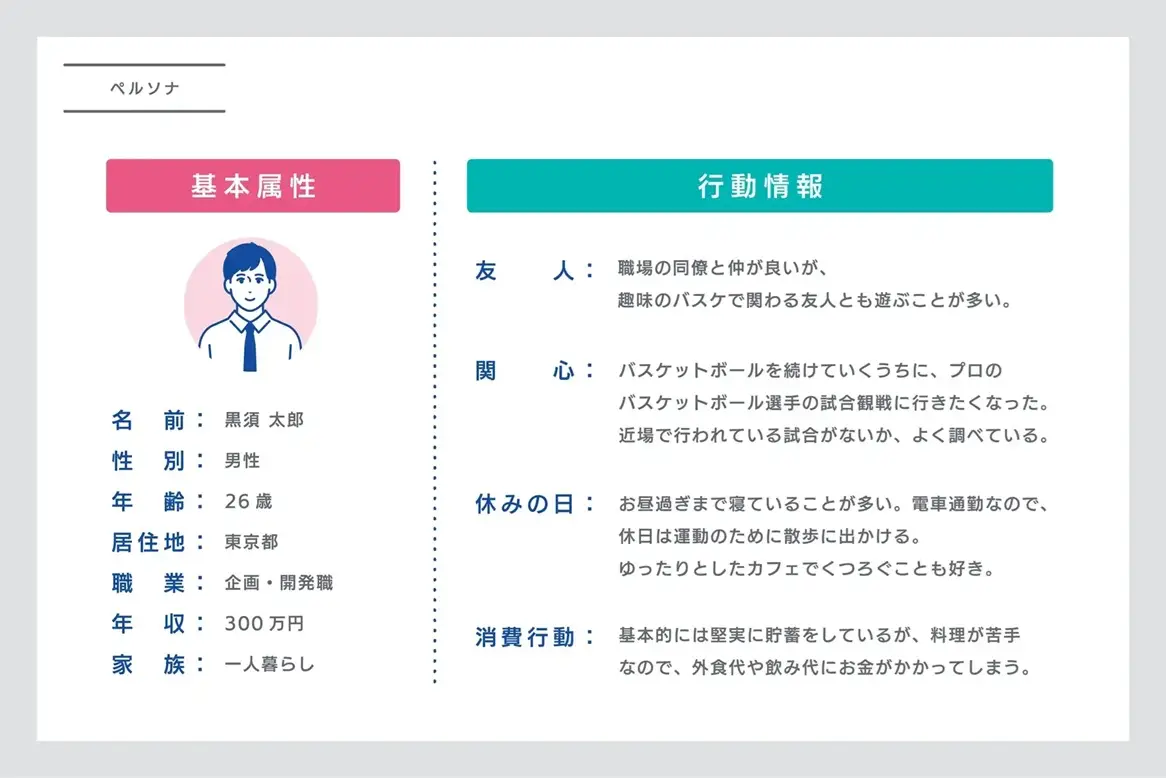

ステップ1.ユーザー行動の分析とペルソナ設計

モバイルユーザーの行動特性を把握することで、ニーズに即した設計が可能になります。

アクセス元のデバイス、利用時間帯、閲覧ページ、滞在時間などのデータを分析し、ユーザーのニーズや課題を明確にしましょう。

その上で、代表的なユーザー像としてペルソナを設計します。

ペルソナは、年齢・職業などユーザーの属性だけでなく・価値観・行動パターン・利用シーンまで具体的に描くことが重要です。これによりチーム内の共通認識を形成して設計方針のブレを防ぎ、ターゲットに最適化されたUI/UXを構築する際に意思決定の指針となります。

関連記事:UXデザインに欠かせないペルソナ設計の方法は? 注意点や活用方法も解説

ステップ2.ワイヤーフレームとプロトタイプの作成

ペルソナが明確になったら、次に画面構成を可視化するワイヤーフレームを作成します。

これは、情報の配置や導線を整理するための設計図であり、関係者間での認識共有にも役立ちます。

ワイヤーフレームは、モバイル画面を起点に設計し、情報の優先順位を明確にすることが重要です。

さらに、操作感やインタラクションを確認できるプロトタイプを用意することで、実際の使用イメージを具体化できます。これにより設計段階での課題を早期に発見し、修正することが可能です。

ワイヤーフレームとプロトタイプの作成は、関係部署との合意形成や意思決定の迅速化にも役立ちます。

関連記事:ワイヤーフレームワークの作り方と目的、注意点やおすすめツールを解説

関連記事:Webデザインのプロトタイプとは? 種類や作成する際のメリットと注意点、おすすめツールを解説

ステップ3.テストと改善のサイクル

プロトタイプが完成したら、ユーザーテストを実施します。実際のユーザーによる操作を通じて、使用感や課題点を洗い出し、客観的なフィードバックを得ることが可能です。

得られたフィードバックをもとに、デザインや機能を改善し、再度テストを行うというサイクルを繰り返すことで、ユーザー視点に立った完成度の高いデザインが実現します。

このプロセスは、成果につながるUI/UXを構築するための重要なステップです。

関連記事:UXデザインで必須のユーザーテストとは? やり方とメリットを解説!

モバイルファーストデザインの制作に使えるおすすめツール6選

モバイルファーストデザインを効率的に進めるためには、各工程に適したツールの活用が不可欠です。

ここでは、デザイン、プロトタイピング、テスト・分析の3つのカテゴリに分けて、役立つツールを厳選してご紹介します。

カテゴリ | ツール名 | 主な用途・特徴 |

デザインツール | Figma | ・クラウドベースのUIデザインツール。 ・共同編集が可能。 |

Sketch | ・Mac専用のUIデザインツール。 ・豊富なプラグインが魅力。 | |

プロトタイピングツール | Adobe XD | ・デザインからプロトタイプ作成まで一貫して対応可能。 |

InVision | ・インタラクティブなプロトタイプの共有・フィードバックに最適。 | |

テスト・分析ツール | Google Lighthouse | ・パフォーマンスやアクセシビリティの自動分析ツール。 |

BrowserStack | ・実機環境での動作確認が可能なクロスブラウザテストツール。 |

1.Figma

Figmaは、クラウドベースで動作するUI/UXデザインツールです。レスポンシブデザインに対応したフレーム設定やコンポーネントの再利用が可能。モバイルファーストの設計にも広く使われています。

ブラウザ上で動作するため、OSに依存せず、複数人での同時編集やリアルタイムのフィードバックが可能です。

モバイルファーストの設計においては、画面サイズごとのレイアウト調整やコンポーネントの再利用が容易で、効率的なデザイン作業を実現します。

参考:Figma

2.Sketch

Sketchは、Mac専用のUIデザインツールです。直感的な操作性が特徴で、モバイルUI設計に特化したテンプレートやプラグインが豊富です。

モバイルアプリやWebサイトのデザインに特化しており、シンボル機能やスタイルガイドの作成が容易なため、デザインの一貫性を保ちながら効率的に作業を進めることができます。

参考:Sketch

3.Adobe XD

Adobe XDは、Adobeが提供するUI/UXデザインおよびプロトタイピングツールです。

デザインとプロトタイプの作成を一つのツールで完結できるため、作業効率が高く、画面サイズごとのプレビューやインタラクション設計が可能。Adobe製品との連携も強力でスムーズです。

モバイルファーストの設計においては、画面遷移やインタラクションの確認が容易で、ユーザー体験を具体的に検証できます。

参考:Adobe XD

4.InVision

InVisionは、デザインのプロトタイプをインタラクティブに作成・共有できるツールです。

チーム内でのフィードバックやコメント機能が充実しており、関係者との認識合わせや改善サイクルの迅速化に貢献します。特にユーザーテスト前の確認やプレゼンテーションに最適です。

また、モバイル画面の確認にも対応しています。

参考:InVision

5.Lighthouse

Lighthouseは、Chrome DevToolsに統合されており、モバイル表示速度、アクセシビリティ、SEOなどを自動で分析してくれるツールです。

モバイル環境での表示速度やユーザビリティの評価に優れており、改善点を具体的に提示してくれるため、モバイルファーストの品質向上に役立ちます。

参考:Lighthouse

6.BrowserStack

BrowserStackは、実際のデバイスやブラウザ環境でWebサイトの表示や動作を確認できるクラウドベースのテストツールです。

モバイルファーストデザインでは、さまざまな画面サイズやOSでの表示確認が不可欠であり、BrowserStackを活用することで、実機検証に近い精度でのテストが可能になります。

参考:BrowserStack

モバイルファーストデザインの参考サイト8選

モバイルファーストデザインを実践するうえで、優れた事例を参考にすることは非常に重要です。特にスマホを中心としたUI/UX設計では、限られた画面スペースの中で情報を的確に伝える工夫が求められます。

ここからは、モバイルファーストに特化したWebデザインのギャラリーサイトや情報サイトを厳選してご紹介します。

これらのサイトでは、実際に公開されている企業サイトやキャンペーンページなどの事例を閲覧でき、業種別・印象別・機能別など多角的な視点からデザインの参考にすることが可能です。

新規サイトの立ち上げや既存サイトのリニューアルを検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。ユーザー視点に立った設計を行うためのヒントや、インスピレーションを得るための貴重なリソースとなるでしょう。

1.Mobile-first Design Gallery

モバイルファースト(スマホンシブ・スマポンシブ)に特化したWebデザインを集めたギャラリーサイト。スマホでの閲覧を前提としたデザイン事例が豊富で、色やカテゴリ別に探しやすく、スマホ中心のUI/UX設計の参考に最適です。

参考:Mobile-first Design Gallery

2.SANKOU! モバイルファーストカテゴリ

スマホ特化・スマホ幅・モバイルファーストのサイトを集めたWebデザインギャラリー。豊富な事例を、サイトの種類、サイトの特徴、業種、テイスト・あしらい、色・配色などのカテゴリで分類しており、目的に応じた検索が可能です。

3.Web Design Garden – SP特化型サイト(モバイルファーストデザイン)

SP特化型サイト(モバイルファーストデザイン)の優れたWebデザインを集めて紹介しているギャラリーサイトです。サイト種別、業種・業界、機能・要素、印象・レイアウト、色、フォントなど、カテゴリ検索が充実しています。

参考:Web Design Garden – モバイルファースト特化ギャラリー

4.Responsive Web Design JP

日本国内のレスポンシブWebデザインに特化したギャラリーで、サイト自体もレスポンシブWebデザインになっています。

PC・タブレット・スマホの表示を並べて確認できる点が特徴。複数の画面サイズで表示した時のサムネイルを、ひと目で確認したい方におすすめです。

5.S5-Style design - モバイルファースト

モバイルファーストの視点で構成されたWebデザインギャラリーで、スマートフォンでの閲覧を前提としたレイアウトや操作性に優れた事例を多数掲載。シンプルで洗練されたデザインから、インタラクティブな要素を取り入れたものまで幅広く紹介されています。

参考:S5-Style design - モバイルファースト

6.sps collection

スマホサイトのデザイン事例を集めたギャラリーサイトです。カテゴリ別・色別に分類された構成が特徴。キーワード検索やBookmark機能もあり、使いやすさが魅力です。

7.Web Design Clip [S]

スマホサイトやレスポンシブデザインを制作する際に参考になるWebデザインのクリップ集です。インスピレーションを刺激するようなWebサイトや、アイデア・技術に優れたWebサイトが集められています。

8.iPhoneデザインボックス

iPhone向けWebサイトのデザイン事例を集めたギャラリーサイトで、実機での表示を意識した構成が特徴です。スマホサイト制作におけるデザインやコーディングの仕方、画面サイズなど、参考になる情報もまとめられています。

関連記事:スマホアプリのデザインにおけるポイントとは?参考サイトも紹介

モバイルファーストデザインの依頼先と制作費用の目安

モバイルファーストデザインを導入する際、どこに依頼すべきか、そしてどの程度の費用がかかるのかは、企業にとって重要な検討事項です。依頼先の選択によって、制作の品質、納期、運用体制、そしてコストに大きな差が生じるため、目的や予算に応じた適切な判断が求められます。

ここでは、代表的な依頼先として「Web制作会社」「広告代理店」「ノーコードツール制作代行」「フリーランスデザイナー」の4つの選択肢を取り上げて、それぞれの特徴、費用の目安、メリット、注意点を整理してご紹介します。

企業の規模や目的、社内リソースの有無などに応じて、最適なパートナーを選定するための参考にしてください。

依頼先 | 特徴 | 費用の目安 | メリット | 注意点 |

Web制作会社 | ・戦略設計から開発・運用まで一括対応。 | 100万〜300万円 | ・実績豊富で安心感あり。 ・社内体制が整っている。 | ・納期が長くなる場合もある。 ・戦略設計やSEO対応を含む場合は費用が高めになる傾向も。 |

広告代理店 | ・制作とマーケティングを一括依頼可能。 | 100万〜150万円+手数料 | ・集客施策と連動した設計が可能。 | ・制作は外部委託の場合あり。 ・他の依頼先と比較して費用が高額になる。 |

ノーコードツール制作代行 | ・ノーコードで短納期・低価格。 | 15万〜30万円 | ・自社運用しやすく、更新も簡単。 | ・カスタマイズ性に制限あり。 ・複雑な機能には不向き。 |

フリーランスデザイナー | ・柔軟な対応が期待できる。 ・他の依頼先より費用が抑えられる可能性があるが、個人差が大きいため幅広い。 | 5万〜50万円 | ・コストを抑えられる。 ・直接のやり取りが可能。 | ・個人のスキルに依存するため、品質や納期、費用などに差が生じる。 |

1. Web制作会社

Web制作会社は、戦略設計からデザイン、開発、運用までを一括して対応できる体制を持っており、社内にディレクター、デザイナー、エンジニアが揃っています。

中堅・大手企業にとっては、ブランディングやSEO、ユーザー体験を重視した設計が求められるため、実績豊富な制作会社に依頼することで安心感があるでしょう。

【向いている企業】

- ブランディングやSEOを重視する中堅・大手企業

【費用の目安】

- コーポレートサイト:200万〜300万円前後

- 採用サイト:50万〜120万円前後

- LP(ランディングページ):5万〜20万円前後

- モバイルファースト対応:PCサイト制作費の1.5〜2倍が目安

【注意点】

- 費用が高めで、納期が長くなる場合がある。

- 事前にスケジュールと成果物の範囲を明確にしておくことが重要。

2. 広告代理店

広告代理店では、Web制作とマーケティング施策を一括で依頼できるため、集客やキャンペーンと連動したサイト制作に強みがあります。

特に広告運用やSNS施策と連携した設計が求められる場合に有効です。

ただし、制作業務は外部の制作会社やフリーランスに委託されるケースもあり、高額な手数料が発生する点に注意が必要です。

【向いている企業】

- 集客やキャンペーンと連動したサイト制作を希望する企業。

【費用の目安】

- 制作費:約100万円

- 手数料:20万〜50万円程度

【注意点】

- 制作の品質や進行管理は外部委託先に依存するため、成果物の確認や契約内容の精査が重要。

3.ノーコードツール制作代行

ノーコードツールを活用した制作代行は、短納期・低価格でモバイルファースト対応のWebサイトを構築できる手法です。

テンプレートを活用することで、デザインや機能を効率的に実装でき、自社での運用・更新も容易になります。

スタートアップや中小企業にとっては、初期コストを抑えながらスピーディーにWeb展開できるメリットがあります。

【向いている企業】

- スピード重視・自社運用を前提とした中小企業やスタートアップ。

【費用の目安】

- 制作代行:15万〜30万円程度

- 維持費:0円〜(プランによる)

【注意点】

- カスタマイズ性に制限があり、複雑な機能や独自設計には不向き。

- 事前にツールの仕様を確認することが必要。

4.フリーランスデザイナー

フリーランスデザイナーへの依頼は、柔軟な対応と比較的低価格での制作が可能です。

直接のやり取りにより、細かな要望を反映しやすく、スピード感のある進行が期待できます。

ただし、品質や納期は個人のスキルや経験に依存するため、ポートフォリオや過去の実績をしっかり確認することが重要です。

【向いている企業】

- 小規模事業者や予算を抑えたい企業。

【費用の目安】

- LP制作:5万〜10万円前後

- モバイル対応ページ:1万〜3万円/ページ

- トップページデザイン:5万〜10万円前後

【注意点】

- 契約管理や成果物の権利関係を明確にする。

- 修正対応や納品形式も事前に合意しておく。

以下の資料は、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』に登録いただいている一部の注目デザイナーのリストをダウンロードいただけます。

無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

また、以下の資料ではクロスデザイナーを通してデザイナーを採用した事例をご紹介しています。こちらも無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

モバイルファーストデザインをフリーランスに依頼するならクロスデザイナーがおすすめ

モバイルファーストデザインは、企業のWeb戦略において欠かせない設計思想です。スマホを中心としたユーザー行動が主流となる中、限られた画面スペースでも快適なユーザー体験を提供することが、ユーザーからの信頼性やプロジェクトの成果に直結します。

本記事では、モバイルファーストデザインの基本的な考え方から、PCファーストとの違い、設計の原則、具体的な制作ステップ、活用できるツール、参考サイト、そして依頼先の選び方と費用の目安までを体系的にご紹介しました。

企業がモバイルファーストデザインを導入する際は、ユーザー視点を重視した情報設計と、目的に応じたパートナー選定が成功の鍵となります。

代表的な依頼先として「Web制作会社」「広告代理店」「ノーコードツール制作代行」などがありますが、コストを抑えてスピーディーに仕上げたい場合は「フリーランスデザイナー」がおすすめです。

その際、フリーランスへの依頼に慣れていない企業は、デザインの知識やスキル、費用相場について熟知した、実績と信頼のあるデザイナー専門のエージェントサービスを活用すれば、業界に詳しく安心して任せられるでしょう。

デザイナー専門の国内最大級エージェントサービス『クロスデザイナー』なら、厳正な審査を通過した即戦力デザイナーが7,000人以上在籍。採用コンサルタントが、自社に必要なデザイナーのスキルや要件をヒアリングして最適な人材を紹介します。

以下では、『クロスデザイナー』のサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

- クロスデザイナーの特徴

- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

Documents