ホワイトペーパーはマーケティング視点での戦略設計が成功のコツです。訴求力の高いデザインなら、よりユーザーの行動を喚起し、成果へつなげることができます。

自社で制作ノウハウが不足しているなら、制作会社などへ外注することも検討しましょう。

この記事では、ホワイトペーパーの外注先と費用相場を解説します。外注を成功させるポイントも紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

ホワイトペーパーの活用法

ホワイトペーパーはBtoBマーケティングにおいて、見込み顧客へのアプローチや課題解決の提案を通じて関心を引き、成果につなげる重要な資料です。まずは、ホワイトペーパーの具体的な活用法と戦略について解説します。

見込み顧客の獲得

ホワイトペーパーは、興味関心のあるユーザーが自主的に情報を得るときに有効なコンテンツです。具体的な課題やニーズに応える内容を提供することで、質の高いリード(見込み顧客)を獲得できます。

ダウンロード時に、企業情報や担当者情報を入力してもらうことで、その後の営業活動にも活用可能です。

行動意欲を高める

ホワイトペーパーは、ただ情報を提供するだけでなく、ユーザーが自身の課題を認識し、興味を深めたうえで行動へと導く役割も果たします。

事例紹介や成果などのデータを盛り込むことで信頼感が生まれ、問い合わせや資料請求など次のステップへ自然に行動を促すことが可能です。デザインや構成によって読みやすさを高めることも、行動を後押しする大切な要素です。

サービス認知の拡大

ホワイトペーパーで業界動向やユーザーの課題に対する分析などを発信することで、企業やサービスの専門性をアピールできます。

まだ課題が明確でない潜在層に対しても有益な情報として届くため、認知の拡大につなげることが可能です。ブランドイメージの確立にもつながることから、リード獲得だけではなく、中長期的なマーケティング施策としても効果的です。

ホワイトペーパーのマーケティング戦略

ホワイトペーパーを効果的なマーケティング施策として活用するには、戦略的な設計が欠かせません。ここでは、ホワイトペーパーを成果につなげるための戦略について解説します。

目的の明確化

ホワイトペーパーを制作する際は、まず目的を明確にすることが大切です。主な目的には、リード獲得やサービス認知、商談促進などがあり、目的によって構成やトーン、CTAの設計も変わってきます。

こうした明確な目的がなければ、成果につながらないコンテンツになってしまうおそれがあります。

ペルソナ設定

ペルソナを設定することで、コンテンツの訴求力が高まります。BtoB向けのホワイトペーパーにおけるペルソナ設計は、業種・職種・役職・課題意識・業務上の関心などを具体化したものです。

設定したペルソナをもとに、ユーザーに訴求する内容を設計します。ペルソナが定まっていないと、内容の方向性が定まらず、情報が散漫になります。結果、誰の心にも響かないホワイトペーパーになりがちです。方向性を定めるためにも、ペルソナを設定しましょう。

情報整理・導線設計

一般的なホワイトペーパーで、ユーザーが読みやすいとされるページ数は5〜15ページといわれています。限られたページ内で効果的に情報を伝えるには、情報の優先順位を明確にし、論理的な流れをもたせることが大切です。

さらに、CTAへ自然につながる導線を設計することで、ユーザーの行動を後押しできます。ここではUX視点を取り入れた構成設計が求められます。

デザイン制作

ホワイトペーパーの成果を左右するのが「読まれるデザイン」です。内容がいかに優れていても、見た目にもごちゃついていて、読みにくければ成果にはつながりません。

色や余白、フォント、情報の配置などを整理して、視線誘導や印象形成を意識したうえで設計しなければいけません。成果につながるデザインを制作するには、マーケティング視点をもつデザイナーがいるかどうかで変わってきます。

関連記事:マーケティングにおけるデザインの役割とは?必要な理由からデザインが重要となる施策まで解説

関連記事:マーケティング視点を持つWebデザイナーにサイトデザインを依頼すべき理由とは?メリットを合わせて紹介

効果検証・改善

ホワイトペーパーは、公開して終わりではありません。ダウンロード数やCV率、離脱ポイントなどを分析して、改善をくり返すことが成果を最大化させる大切なポイントです。

状況に応じてABテストをしたり、ユーザーの反応を踏まえて構成やデザインを見直したりすることで、より効果的なホワイトペーパーへと成長させていくことが可能です。

関連記事:ABテストの成功事例をテストの種類別に紹介|正確な結果を得るためのポイントも

関連記事:ABテストの実施方法とサイト改善のメリット、注意点やおすすめのツールも解説

ホワイトペーパーのデザインと作り方

ホワイトペーパーは、構成や文章のクオリティだけでなく、デザイン面も成果に直結します。ここでは、成果を生むホワイトペーパーデザインの基本要素について解説します。

表紙とタイトル

▲出典:はじめての業務委託採用ホワイトペーパーの表紙をデザインする際に重要なのは、「内容が一目で伝わること」です。

▲出典:はじめての業務委託採用ホワイトペーパーの表紙をデザインする際に重要なのは、「内容が一目で伝わること」です。

以下のようなポイントを意識してデザインを制作すると良いでしょう。

- 読者に伝えたいメインメッセージを強調する

- タイトルに数字を入れて目立たせる

- イラストを使う

- 素材感のある背景を利用する

- 各要素の配置を工夫する

ホワイトペーパーの中身は、ダウンロードするまでわからないため、ユーザーは表紙のタイトルやデザインを見て、ダウンロードするかどうかを決めます。魅力的なデザインに仕上げることで、ダウンロード数が増え、リード獲得にもつながります。

目次構成

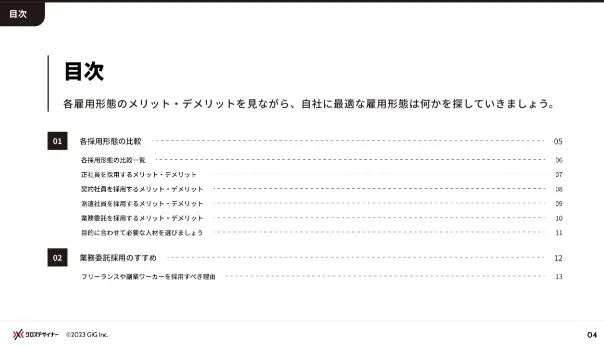

▲出典:クロスデザイナー目次は、読者に本文を読み進めてもらうための大事な要素です。表紙で読者が感じた期待を裏切らないよう、表紙のデザインと一貫性を持たせた目次に仕上げることがポイントです。

▲出典:クロスデザイナー目次は、読者に本文を読み進めてもらうための大事な要素です。表紙で読者が感じた期待を裏切らないよう、表紙のデザインと一貫性を持たせた目次に仕上げることがポイントです。

また、タイトルに沿った適切な見出しを整理しておくことも重要です。読者はダウンロードするまで内容がわからないため、ダウンロード後に目次を見て「期待と違う」と感じてしまうと、資料から離脱される可能性もあります。

目次にはホワイトペーパーがどのような情報を提供しているのかが明確にわかるように、各見出しを工夫しましょう。

本文レイアウト

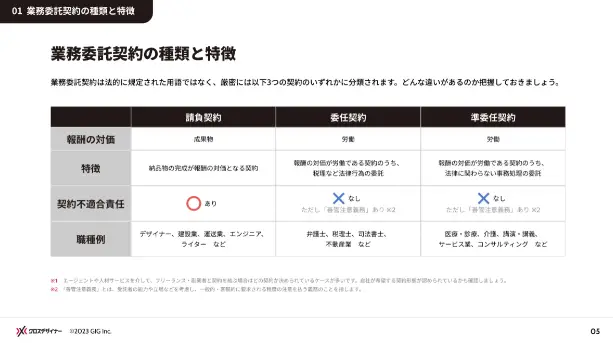

▲出典:クロスデザイナー

▲出典:クロスデザイナー

中面ページは、ホワイトペーパーの核となる部分です。具体的なデザインのポイントは以下の通りです。

- 文字数を抑え、余白を活かす

- 図解やイラストを使って、伝えたい内容を視覚的にわかりやすく表現する

- テキストが多くなる場合は、内容を言語化した後、抽象化して簡潔にまとめる

- 目を引く奥行きのあるデザインで視線を誘導する

読者にサービスへの興味を引き、信頼感をもってもらうための重要なパートであり、テキストは必要最小限にし、内容を簡潔に要約して見せることで読みやすさが向上します。

視線誘導の工夫も忘れずにおこないましょう。これらのテクニックを活用して、読者がスムーズに読み進められるように工夫してください。

オファーページ

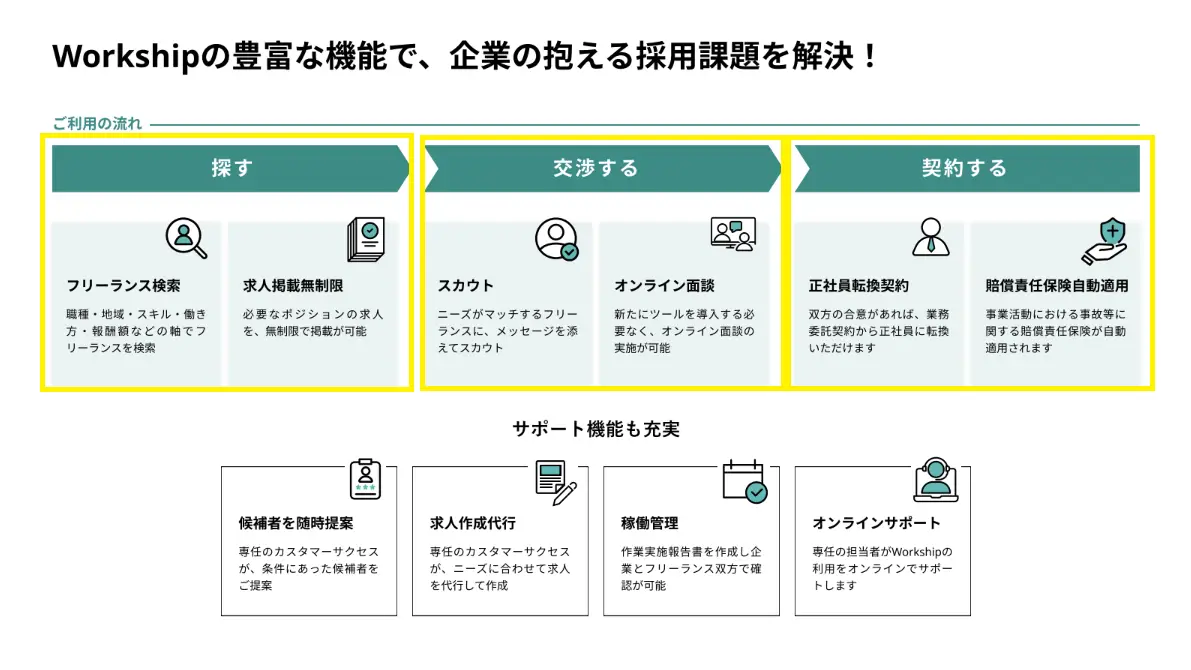

出典:Workshipホワイトペーパーのオファーページには、問い合わせやサービスの詳細ページへ誘導するCTAボタンを配置するのが一般的です。

出典:Workshipホワイトペーパーのオファーページには、問い合わせやサービスの詳細ページへ誘導するCTAボタンを配置するのが一般的です。

CTAがわかりにくいと、読者はホワイトペーパーを読むだけで満足し、その後の行動に移ろうとしません。そのため、目立たせつつも全体のデザインになじむような色や配置を選び、自然な流れで読者を次のステップへ誘導します。

関連記事:効果的なCTAボタンのデザインは?作り方や事例を解説

ダウンロードされるホワイトペーパーのデザインの基本4原則

以下のデザインの基本原則4つを押さえておくことで、ターゲットにより訴求しやすく、ホワイトペーパーがダウンロードされやすくなります。

近接:似た内容を並べる

▲出典:Workship

▲出典:Workship

人は位置的に近いものを関連した内容と認識しやすく、似た内容を近くに置くなど位置関係を整理するだけで内容が理解しやすくなります。

整列:見えない線で整えて見やすくする

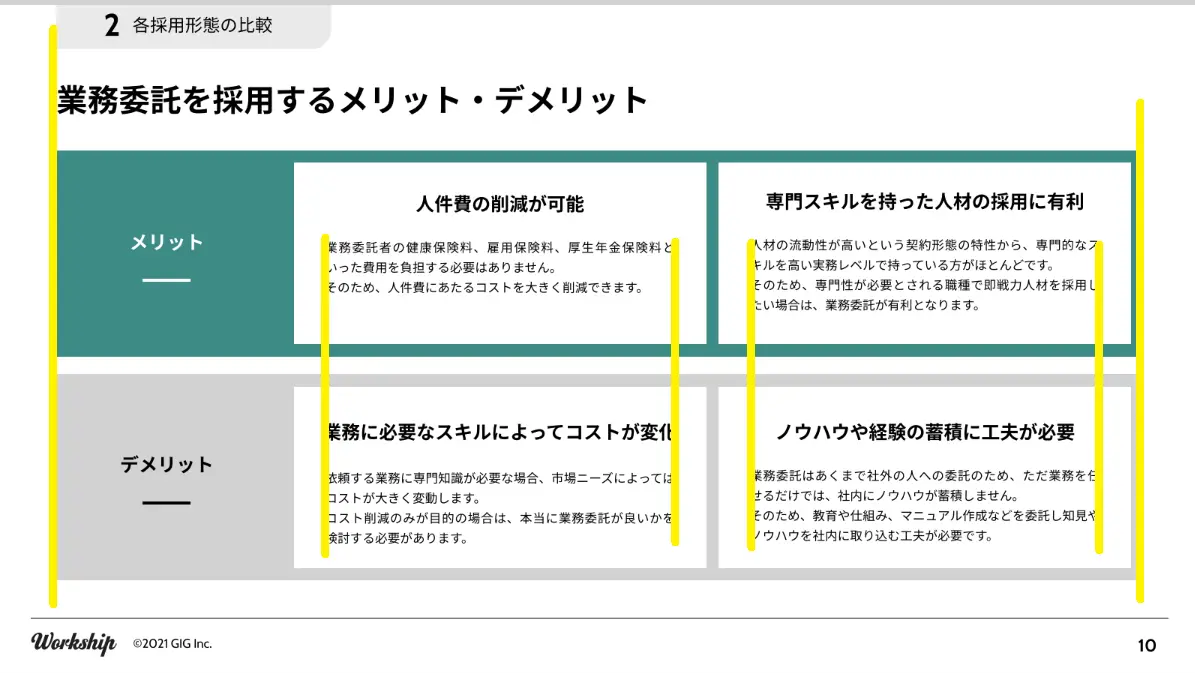

▲出典:Workshipテキストやデザインの要素を整列させることで、画面がすっきりと整理されて見やすくなります。上の図では、メリット・デメリットの枠や枠内のテキストの端部がまるで「見えない線」でつながっているように整えることで、文章や見出しなど伝えたい内容が視覚的に入りやすくなります。

▲出典:Workshipテキストやデザインの要素を整列させることで、画面がすっきりと整理されて見やすくなります。上の図では、メリット・デメリットの枠や枠内のテキストの端部がまるで「見えない線」でつながっているように整えることで、文章や見出しなど伝えたい内容が視覚的に入りやすくなります。

反復:テイスト・カラー・デザインを統一する

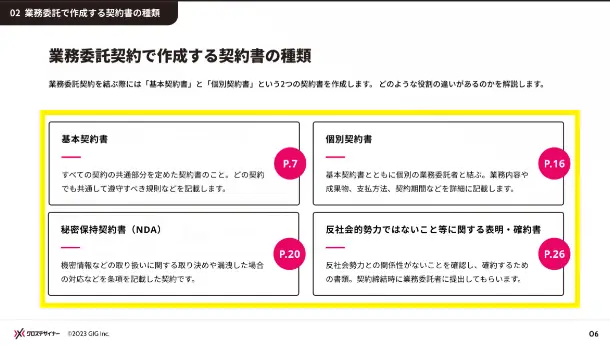

▲出典:クロスデザイナー同じスタイルを繰り返して使うことで、全体に統一性や一貫性が生まれます。上のホワイトペーパーでは、書類の名称の下に赤い線、右側のページ数は同じサイズの赤丸を繰り返して使うことで、「基本契約書」については7ページ、「個別契約書」については16ページを見れば良いということが直感的にわかります。

▲出典:クロスデザイナー同じスタイルを繰り返して使うことで、全体に統一性や一貫性が生まれます。上のホワイトペーパーでは、書類の名称の下に赤い線、右側のページ数は同じサイズの赤丸を繰り返して使うことで、「基本契約書」については7ページ、「個別契約書」については16ページを見れば良いということが直感的にわかります。

コントラスト:メリハリをつけて見やすくする

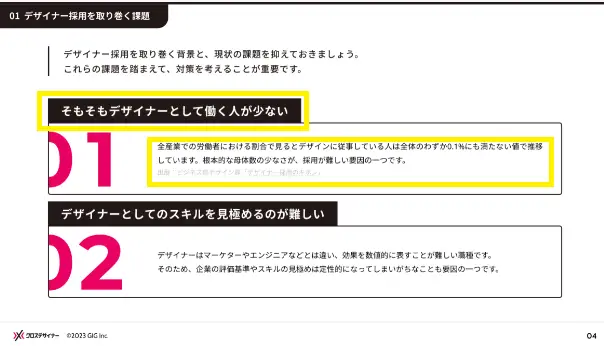

▲出典:クロスデザイナーデザインの中に強弱をつけることで、伝えたいことを際立たせることができます。

▲出典:クロスデザイナーデザインの中に強弱をつけることで、伝えたいことを際立たせることができます。

上のホワイトペーパーでは、見出し「そもそもデザイナーとして働く人が少ない」の文字を大きく、黒を背景に白字で字の文とメリハリをつけることで、ポイントとなる部分が目に入りやすくなっています。

ホワイトペーパー作成ツールおすすめ4選

ホワイトペーパーの制作に役立つおすすめツールを4つご紹介します。

- Microsoft Office PowerPoint

- Canva

- Adobe Illustrator

- Figma

操作のしやすさやテンプレートの充実度、デザイン性などを比較しながら、自社のスキルや目的に合ったものを選ぶことが大切です。

1. Microsoft Office PowerPoint(パワーポイント)

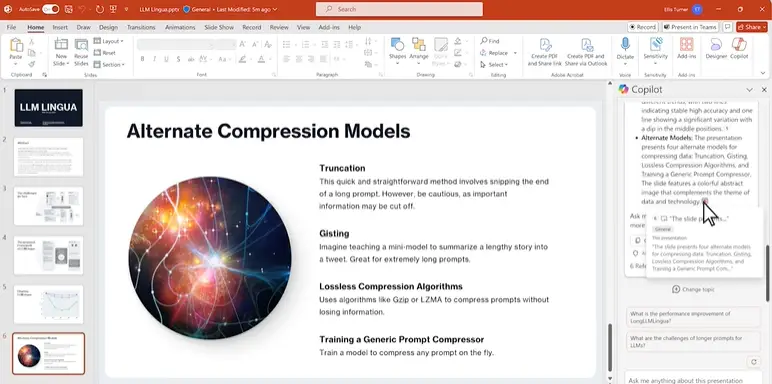

▲出典:PowerPoint help & learning『PowerPoint』は多くの企業で導入されているプレゼン資料作成ツールです。ビジネスシーンでよく使われているため、操作性に困らない方も多いのではないでしょうか。便利で、グラフや図形を簡単に作成できるのが大きな利点です。

▲出典:PowerPoint help & learning『PowerPoint』は多くの企業で導入されているプレゼン資料作成ツールです。ビジネスシーンでよく使われているため、操作性に困らない方も多いのではないでしょうか。便利で、グラフや図形を簡単に作成できるのが大きな利点です。

しかし、その反面、ビジネス資料のような印象を与えてしまうことがあり、文字の割合が多くなってしまう可能性もあります。

ホワイトペーパーのデザインとしては少しシンプルすぎるかもしれませんが、レイアウト作成には非常に適しており、さまざまな企業で活用されています。

2. Canva(キャンバ)

▲出典:Canva『Canva』は無料で使えるオンラインのグラフィックデザインツールです。豊富なテンプレートや簡単に利用できる図形がそろっており、デザインの知識がない人でも手軽に見やすく、わかりやすいホワイトペーパーを作成できます。

▲出典:Canva『Canva』は無料で使えるオンラインのグラフィックデザインツールです。豊富なテンプレートや簡単に利用できる図形がそろっており、デザインの知識がない人でも手軽に見やすく、わかりやすいホワイトペーパーを作成できます。

無料プランでも十分活用できますが、ブランドフォントや高度なテンプレートを使用したい場合は有料プランの検討もおすすめです。

3. Adobe Illustrator(アドビイラストレーター)

出典:Adobe Illustrator『Illustrator』はプロ仕様のデザインツールで、細部までこだわったホワイトペーパーデザインを追求したい場合に最適です。印刷物にも適した高精度の制作が可能で、UIや図解も自由自在に作成できます。

出典:Adobe Illustrator『Illustrator』はプロ仕様のデザインツールで、細部までこだわったホワイトペーパーデザインを追求したい場合に最適です。印刷物にも適した高精度の制作が可能で、UIや図解も自由自在に作成できます。

プロ仕様のため、初心者は使い方をマスターするのに時間が掛かりますが、本格的なデザイン制作ができます。

4. Figma(フィグマ)

出典:Figma『Figma』は、ブラウザベースで使えるUIデザインツールで、チームメンバーとの共同編集にも対応しています。ドラッグ&ドロップ操作で手軽にデザインが作れるのが大きなメリットで、Canva同様、デザインの知識がない人でも簡単にデザインを制作できます。

出典:Figma『Figma』は、ブラウザベースで使えるUIデザインツールで、チームメンバーとの共同編集にも対応しています。ドラッグ&ドロップ操作で手軽にデザインが作れるのが大きなメリットで、Canva同様、デザインの知識がない人でも簡単にデザインを制作できます。

Web系のUI/UXデザインに慣れている方には扱いやすく、効率的にビジュアル設計ができるのが魅力です。直感的な操作で図形が作れるので、試してみてはいかがでしょうか。

【外注先別】ホワイトペーパーのデザイン費用の相場

ホワイトペーパーのデザインは、ツールを使って内製することも可能ですが、より品質を高めるなら外注も検討しましょう。

ここでは、自社制作・制作会社・フリーランスデザイナーの3つの方法について解説します。

自社制作

自社内で制作する場合、外注費はかかりませんが、社内リソースやスキルが求められます。デザイナーやライターが在籍していない企業では、ホワイトペーパーのクオリティの確保に課題が生じることもあります。

上でも紹介した『PowerPoint』や『Canva』を使えば、比較的簡単に作成できますが、ビジュアルのクオリティやマーケティング成果の面では限界があるケースも。実制作以外にも、調査・構成・検証にかかる人件費を含めて検討する必要があります。

制作会社

制作会社に依頼する場合、ホワイトペーパーの企画戦略からデザイン、運用までを一貫して依頼することが可能です。マーケティング戦略の提案やリード獲得まで見据えたコンテンツ設計を期待できます。

制作費用の目安は、ページ数や制作内容に応じて変動しますが、1ページあたり1万円程度〜、1本あたり最低価格で10万円程度〜50万円程度です。納期はおおむね2週間程度〜1ヶ月程度と考えると良いでしょう。修正などの対応の柔軟性やスピード感は依頼先で異なるため、十分に比較検討することが大切です。

フリーランスデザイナー

フリーランスデザイナーに依頼する場合、1ページ数千円程度で依頼できます。全体の費用の目安は5万〜15万円程度です。期は制作会社と同程度ですが、早い場合は1週間で対応してくれるケースも。

費用を抑えつつ質の高いデザインを実現しやすいのが特徴です。部分的な依頼や短納期対応も可能なため、柔軟な体制が求められる企業に向いています。

ただし、戦略設計や文章構成などのマーケティング支援は基本的に別途必要なケースもあります。こちらもフリーランスのスキルで変わってくるため、事前に社内で方針を固めたうえで依頼するとスムーズです。

内製の場合と比べても、事業の閑散期には社内で内製するなども可能で柔軟に調整できるため、採用や運用にかかるコストを抑えることができます。

以下では、デザイナーを採用した場合と外注した場合のコスト比較をしています。無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

ホワイトペーパーのデザイン外注を成功させるためのポイント

ホワイトペーパーの外注において、成果につながるデザインを実現するには、依頼先の選定が大切です。ここでは、外注前に確認しておきたい4つのポイントをご紹介します。

1. 外注先の強み・得意分野を確認する

外注先によって得意分野や専門領域が異なるため、依頼内容に合った強みを持つ相手を選ぶことが大切です。たとえば、BtoBに強いデザイナーや製造業界に特化した制作会社など、それぞれの実績や専門性を把握することで、自社のホワイトペーパーとマッチするパートナーが見つけやすくなります。

2. 相見積もりを取って比較検討する

費用感や対応範囲を比較するには、複数の外注先から見積もりを取ることが大切です。金額だけではなく、納品スケジュールや修正対応の有無、制作工程のていねいさなども確認してください。

予算がある場合でも、安価すぎる場合はクオリティに影響があることも考えられるため、見積もりの内容と対応のバランスを見て判断することが大切です。

3. ポートフォリオで専門性を確認する

過去の制作実績は、その外注先がどのようなテイストやジャンルに対応できるかを判断するための材料です。

とくにホワイトペーパーのように情報設計とビジュアルのバランスが求められるコンテンツでは、ポートフォリオから情報を適切に整理するスキルや構成力を確認できます。自社の業種や目的に近い実績があると安心です。

4. 口コミや実績など信頼性を確認する

公開されているレビューや、過去に取引した企業の声を参考にすることで、外注先の対応力や信頼性を判断できます。

また、SNSや制作会社のブログ、ポートフォリオサイトなどもチェックしておくと、案件に取り組む姿勢や考え方が見えてくることも。安心して任せられるかどうか、事前に情報を集めておくとよいでしょう。

自社業務をはじめて外注する際は不安を感じる方も多いはず。そこで下記の資料では、外注の流れとポイントをステップ別に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

ホワイトペーパーの外注にフリーランスがおすすめな理由

以下では、ホワイトペーパーの外注にフリーランスがおすすめな理由を紹介します。

専門知識と経験を活かした高品質な制作に期待ができる

フリーランスは特定の分野に特化した専門家が多いため、業界や製品に精通した人材を見つけやすいです。直接コミュニケーションを取ることで、企業の要望や製品の特徴を深く理解してもらい、より質の高いホワイトペーパーを制作できる可能性があります。また、一貫して同じ人物が担当するため、プロジェクト全体を通じて一貫性のある制作が期待できます。

柔軟な対応と迅速な納品に期待できる

フリーランスは組織に縛られずに活動しているため、クライアントのニーズに合わせて柔軟に対応できるのが特徴です。そのため、急なスケジュール変更や追加要望にも迅速に対応できる可能性が高く、制作期間も制作会社より短くなるケースが多いです。

たとえば、ホワイトペーパーを制作会社に外注する場合、完了までに2ヶ月程度かかることも少なくありません。一方、フリーランスに外注した場合は、1ヶ月程度で制作が完了することもあります。このように、スピーディーな制作が求められる場合にも、フリーランスが適しています。

コストパフォーマンスが高い

前述したように、フリーランスは制作会社と比べて外注コストが低いのが特徴です。これは、運営費用が安く、中間マージンがないためで、同じ品質のホワイトペーパーをより安価に制作できるでしょう。10〜15ページのホワイトペーパーの場合、フリーランスでは10万円〜25万円程度で制作可能ですが、制作会社では15万円〜30万円ほどかかるのが一般的です。予算が限られている企業にとって、フリーランスは魅力的な選択肢となります。

下記の資料では、実際にクロスデザイナーに登録しているデザイナーのスキルや得意分野などをピックアップしてご紹介しています。ぜひご参照ください。

フリーランスへの外注はエージェントを活用しよう

フリーランスデザイナーへの外注は、柔軟かつ高品質な制作を実現しやすいですが、どのように選定して依頼したらよいのかと不安な声も聞かれます。そこでおすすめなのがエージェントの活用です。ここではエージェントを活用するメリットを解説します。

審査済みなのでスキルチェックが不要

エージェントに登録されているフリーランスデザイナーは、あらかじめスキルや実績が審査された人材です。そのため、自社でポートフォリオを確認したり、スキルテストを実施したりする手間が省けます。

「外注に慣れてない」「スキルの判断が難しい」といった企業でも、安心して依頼先を選ぶことができます。

即戦力デザイナーへ依頼できる

エージェントサービスでは、業種や目的に合った経験豊富なデザイナーを素早くマッチングできるメリットがあります。これまで多くの企業に即戦力デザイナーを提案しているため、企業の要件に応じた人材を提案してくれるのです。

スムーズにプロジェクトを進められるため、急ぎの案件でも希望のスキルをもつデザイナーを確保することが可能です。

トラブルを回避できる万全のサポート体制

エージェントサービスは、依頼から納品までの間に発生するトラブルや行き違いを防ぐためのサポート体制を設けています。フリーランスとの契約は原則、業務委託契約のため、不慣れだと不安も大きいことでしょう。

エージェントなら、契約まわりや契約後の進行管理、修正対応などについてもサポートしてくれます。フリーランスデザイナーにとっても、トラブルが少ないクライアントとのやりとりはストレスも少ないため、継続契約を希望しやすいです。品質と信頼性の両立が実現できるのも大きなメリットといえるでしょう。

ホワイトペーパーのデザインを依頼するならクロスデザイナーがおすすめ

ホワイトペーパーを外注するときは、依頼先のスキルや対応を確認することが大切です。戦略設計から制作、運用まで任せることもできますが、費用を抑えるには自社のリソースをうまく活用して、部分的に依頼するのが良いでしょう。

とくにホワイトペーパーの成果を左右するデザインは、プロのスキルをもつ古いーランスのデザイナーへ依頼するのがおすすめです。柔軟性が高く、デザインにこだわったホワイトペーパーをスピーディーに作成してもらえます。

求めるスキルをもつフリーランスデザイナーを探すなら、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』がおすすめです。

『クロスデザイナー』は、国内最大級の7,000人以上のデザイナーが在籍しており、すべて厳正な審査を通過しています。そのため、スキルチェック不要で即戦力デザイナーを迅速に確保できます。専属のエージェントが要件をヒアリングして最適な人材を紹介しますのでご安心ください。

以下では、『クロスデザイナー』のサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力デザイナーをお探しの方は、【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスデザイナーの特徴

- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

Documents