人間中心設計という言葉を聞いたことはあるものの、どのように活用したらよいかが分からないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、国際標準化機構が制定する人間中心設計に関する規格「ISO9241-210」に基づいて、基本の原則やプロセスを解説します。

人間中心設計の活用事例や専門資格についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

人間中心設計とは?基本的な概念を解説

人間中心設計とは、英語の「Human Centered Design」を日本語に訳した言葉で、英語の頭文字をとって「HCD」とも呼ばれます。

これは、製品やサービス、システムを開発する際に、「技術」を中心に設計するのではなく、ユーザーの「使いやすさ」を中心に設計するという概念です。

人間中心設計の適用範囲は、構想、分析、設計、実装、試験、保守まで広く及び、良いUXを達成することを目的としています。

「ISO9241-210」によると、開発におけるライフサイクル全域にわたって人間中心設計の手法で設計されると、以下のような点で品質が向上するとされています。

・ユーザーの生産性及び組織の運用効率の向上 |

出典:人間中心設計の国際規格「ISO 9241-210」より引用

少し難しく感じるかもしれませんが、つまりはユーザーだけでなく、開発する企業にも多くの利益がもたらされるということです。

▼下記の資料では、デザイナーを取り巻く環境や採用のポイントを、わかりやすく簡潔にまとめています。無料でダウンロードできますので、ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

人間中心設計の6つの原則

人間中心設計の考え方について理解を深めるために、まずは基本の原則について知りましょう。

「ISO9241-210:2010」で示されている6つの原則は以下の通りです。

1.ユーザー、タスク及び環境の明確な理解に基づいて設計する |

出典:人間中心設計の国際規格「ISO 9241-210」より引用

それぞれについて詳しく説明します。

1.ユーザー、タスク及び環境の明確な理解に基づいて設計する

人間中心設計のプロセスに不可欠な情報は、主に以下の3つです。これらの特性を理解したうえで設計することが重要です。

- ユーザー

- タスク

- 製品やサービスが使用される環境

このうちタスクとは、ユーザーが意図している目標を達成するために必要な活動を指します。

これらの特性を明確にするための分析や調査については、後の「1.利用状況の把握と明示」で詳しく解説します。ぜひご参照ください。

2.設計及び開発の全体を通してユーザーが関与する

ユーザーには、設計工程から解決策の評価まで、開発プロセス全体を通して積極的に参加してもらいながら進めていきましょう。

ユーザーから現在の利用状況やタスク、今後の利用に関する情報を得て活用することで、より良い設計や開発に繋がります。

3.ユーザー中心の評価に基づいて設計を方向付け、改良する

ユーザーからのフィードバックに基づいて、設計の評価と改善を行いましょう。

リリース後にユーザーニーズに合わないといったリスクを減らすためにも有効です。

また、運用中のフィードバックは、長期的な課題の特定や、将来の設計に役立つ可能性があります。

4.プロセスを繰り返す

設計・開発担当者が、ユーザー、タスク、環境といった3つの特性への理解を深めるにつれて、ユーザーは解決策の評価の際にニーズを表現しやすくなります。

そして、それによりUXの向上に影響するユーザーニーズが明らかになっていくのです。

そのためには、開発プロセス全体を通してユーザーのフィードバックを積極的に取り入れて、解決策の提案と改良を繰り返すことが重要です。

5.ユーザーエクスペリエンスを考慮して設計する

対象となる製品やシステム、サービスの使いやすさだけではなく、ユーザーマニュアルやオンラインヘルプといったトラブル時のサポートなど、あらゆるユーザー体験を想定して設計しましょう。

また、競合や既存プロダクトのUXのほか、ブランディング、広告などについても考慮する必要があります。

6.設計チームに様々な専門分野の技能及び視点をもつ人々がいる

人間中心設計に準じて開発する際のチームは、専門性が高く多様なメンバーで構成されることが望ましいとされています。

人間工学やユーザビリティのほか、ユーザーリサーチ、マーケティング、UI、デザイン、ビジネスアナリシス、システム工学といった専門分野で、幅広い知見を持ち合わせたメンバーに参画してもらいましょう。

▼下記の資料では、自社に必要な業務を明確にする「ジョブディスクリプション」の作成ポイントをテンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

人間中心設計の基本プロセス4つと具体的な手法

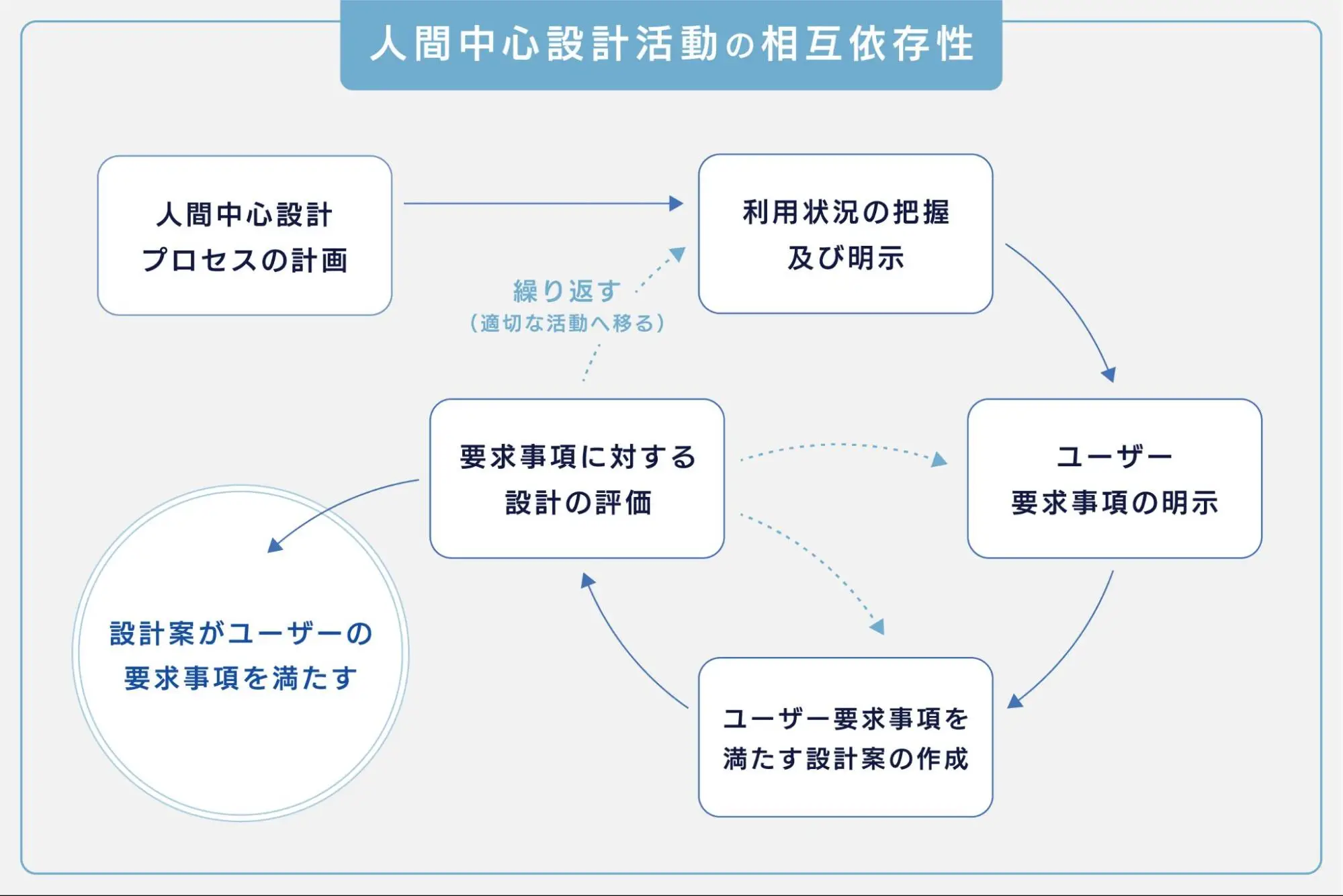

人間中心設計は、以下の4つのプロセスからなり、下の図のようにそれぞれのプロセスを行き来したり繰り返したりする必要があります。

- 利用状況の把握と明示

- ユーザー要求事項の明示

- ユーザー要求事項を満たす設計案の作成

- 要求事項に対する設計の評価

それぞれについて詳しく説明します。

1. 利用状況の把握と明示

▲出典:人間中心設計の国際規格「ISO 9241-210」を参考に作成

▲出典:人間中心設計の国際規格「ISO 9241-210」を参考に作成

人間中心設計の最初のプロセスは、ユーザーやタスク、製品やサービスが使用される環境といった利用状況に関連する情報を把握することです。

この利用状況を把握するためには、主に以下のような手法があります。

・アンケート調査 |

調査や分析から明らかになった利用状況は、ユーザー要求仕様書に明確に記載しましょう。

要求仕様書とは、『[入門+実践]要求を仕様化する技術・表現する技術』(技術評論社)の著者である清水吉男氏によると、「これから開発するソフトウェアの『作業のゴールとしての要件』を明らかにするものであり、顧客や開発関係者間でこれから作るものについて合意するための文書」です。(出典:社団法人日本情報システム・ユーザー協会「要求仕様定義ガイドライン」)

関連記事:UXリサーチとは? 具体的な手法7つや実施のポイントを解説

2. ユーザー要求事項の明示

1で調査・分析した利用状況を基に、ユーザーニーズを特定して利用状況を想定し、ユーザー要求を整理して明確化します。

このユーザー要求事項を明確化するためには、主に以下のような手法があります。

・ペルソナ設計 |

これによりユーザーニーズをビジュアル化し、ユーザーが何を求めているのかといった課題を具体的に捉えることができます。

関連記事:カスタマージャーニーマップとは?作り方と4ステップを紹介

関連記事:UXデザインに欠かせないペルソナ設計の方法は? 注意点や活用方法も解説

3. ユーザー要求事項を満たす設計案の作成

ユーザーのタスクや要求事項を満たすUIを設計したら、以下のような手法で、シナリオ、シミュレーション、ワイヤーフレーム、モックアップ、プロトタイプを作成して設計案を具体化します。

・インタラクションデザイン |

設計案はユーザーのフィードバックや評価に応じて改良しましょう。

設計案を具体化するメリットは、開発初期に簡易的なプロトタイプを作成し、早い段階からユーザーのフィードバックや評価を取り入れて改善を繰り返すことで、ユーザーの満足度が高まることが期待できる点です。

一方で、本物さながらのプロトタイプを作りこむことに多くの工数を費やしてしまうと、開発者の負担もコストも大きくなるため注意しましょう。また、それにより本来の目的である設計案の改良にためらいが生じるおそれも懸念されます。

関連記事:Webデザインのモックアップとは? 作成方法やポイントを解説

関連記事:Webデザインのプロトタイプとは? 作成方法やおすすめツールを紹介

関連記事:ワイヤーフレームとは?作り方、ポイントを解説!おすすめのツールも紹介

4. 要求事項に対する設計の評価

設計の評価をする際には、ユーザーによる試験と、UXの専門家によるインスペクション評価といった2つのアプローチがあります。

具体的には以下のような手法があります。

・ユーザビリティテスト |

このプロセスでは、ユーザーの要求事項を満たした設計が実現できているか検証することを目的としています。

課題が明確になったら、他のプロセスと行き来したり再度繰り返したりして、プロダクトの精度を高めていきましょう。

関連記事:UXデザインで必須のユーザーテストとは? やり方とメリットを解説!

関連記事:ヒューリスティック分析とは? 効果的な手順や評価方法を解説

人間中心設計を活用した開発事例

ここで、人間中心設計を活用した開発事例として、人間中心設計推進機構が企画・開催した「HCD-Net AWARD」の受賞作品を紹介します。

Public Art’s Light|株式会社野村総合研究所

▲出典:Public Art's Light2020年最終審査ノミネート。

▲出典:Public Art's Light2020年最終審査ノミネート。

ヨコハマトリエンナーレ2020のタイトル「AFTERGLOW-光の破片をつかまえる」から、パブリックアートを光の破片になぞらえて、街に点在するアートを巡って楽しむためのアプリです。

CAVE without a LIGHT|ソニー株式会社

▲出典:ソニー株式会社

▲出典:ソニー株式会社

2019年優秀賞受賞。

ソニーがSXSW2019で展示した、視覚に頼らずに楽しむことができるインクルーシブデザインの体験型の展示です。暗闇の洞窟を再現し、ソニーの音響・触覚技術を用いて音楽を協奏する体験ができます。

人間中心設計に関する専門資格

人間中心設計に関する専門資格として、人間中心設計推進機構による専門家認定制度があります。

認定の種類は以下の2つです。

- 人間中心設計専門家(認定HCD専門家)

- 人間中心設計スペシャリスト(認定HCDスペシャリスト)

応募資格は、2つの資格に共通して、人間中心設計専門家としてのコンピタンスを実証するために、携わったプロジェクトが3件以上あることが要件となっています。

コンピタンスとは、人間中心設計、ユーザビリティ、UXデザインといった専門業務に必要な能力や技能、知識のことです。

認定試験は書類審査となっており、指定された申請書に基づいて、3件以上の携わったプロジェクトに関する資料を準備する必要があります。

2つの資格の応募要件で異なる点は実務経験年数です。「人間中心設計専門家(認定HCD専門家)」は5年以上、「人間中心設計スペシャリスト(認定HCDスペシャリスト)」は3年以上となっています。

「人間中心設計スペシャリスト(認定HCDスペシャリスト)」でも実務経験年数が3年以上必要であることで、ハードルが高く感じられるかもしれませんが、大学院在学中の実務活動は実務経験年数に含むことができるため、20代でも十分資格取得が狙えます。

▼下記の資料では、採用活動で必要となるペルソナの作成方法をフォーマット付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

人間中心設計を実施する際の注意点7つ

人間中心設計を実施する際に注意すべき点としては、以下の7つが挙げられます。

- ユーザーの多様性を理解すること

- 実際の使用環境を考慮すること

- フィードバックを積極的に求めること

- 設計に柔軟性を持つこと

- 広い範囲なユーザー調査を行うこと

- 技術の進歩に合わせて設計を更新すること

- チーム内のコミュニケーションを確保すること

それぞれ解説します。

1.ユーザーの多様性を理解すること

ユーザーは一様ではなく、異なる背景、能力、ニーズを持っています。そこで、全てのユーザーを包括するような設計を目指すことが重要です。

2.実際の使用環境を考慮すること

研究環境でのテスト結果と実際の使用環境との間には、大きな違いが出る場合が多々あります。そこで、現場での観察を通じて、実際の使用環境を理解することが不可欠です。

3.フィードバックを積極的に求めること

ユーザーからのフィードバックは、設計の改善に直結する重要な情報です。そこで、定期的なユーザーテストやインタビューを行い、継続的なフィードバックを得ることが大切です。

4.設計に柔軟性を持つこと

ユーザーのニーズは時間と共に変化するため、設計プロセスを常に進化させ続ける必要があります。プロトタイピングによる試作モデルの作成や、短期間で開発を繰り返すイテレーションを行うことで、柔軟に設計を進化させましょう。

5.広い範囲なユーザー調査を行うこと

特定のユーザーグループに焦点を当てた場合、他のユーザーグループのニーズを見落とす可能性があります。そこで、広い範囲でユーザー調査を行い、多様な視点を取り入れることが重要です。

6.技術の進歩に合わせて設計を更新すること

技術は日々進化しているため、新しい技術がもたらす可能性を理解し、それを設計に取り入れることが重要です。そこで、より良いユーザーエクスペリエンスを提供できるように、常に新しい技術を取り入れた設計の更新を行いましょう。

7.チーム内のコミュニケーションを確保すること

チームで作業する場合には、異なる専門分野間でのコミュニケーションが不可欠です。そこで、チームメンバー間で情報を共有し、一貫した理解を持つことが成功のポイントとなります。

▼下記の資料では、従来国内企業で主流とされてきた「メンバーシップ型」から「ジョブ型」の雇用へと切り替える際の判断のポイントや導入方法をわかりやすく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

UXリサーチならクロスデザイナーがおすすめ!

本記事では、人間中心設計の基本の原則やプロセス、具体的な手法などについて、詳細に解説しました。

人間中心設計を活用することで、開発プロセス全体を通してユーザーの視点を取り入れることができ、UXの向上に繋げられるため、ぜひ導入してみてください。

よりよいサービスや製品の開発のために、UXデザインの改善を検討しているなら、ハイレベルなスキルを持ったデザイナーを採用できるエージェントサービス「クロスデザイナー」がおすすめです。人間中心設計に関するご支援も可能です。

フリーランスデザイナーに特化したエージェントサービスのクロスデザイナーは、登録時に厳正な審査基準を設けており、通過率はわずか5%です。採用難易度の高い即戦力デザイナーの中から、自社にマッチしたデザイナーを最短即日で提案できます。

また双方の合意があれば、アサイン後に正社員への契約形態の変更も可能。

WebデザイナーやUI/UXデザイナー、アプリデザイナーなど多数在籍しているため、あらゆるクリエイティブにも対応できます。

こちらより、クロスデザイナーのサービス資料を無料でダウンロードできますので、即戦力の優秀なデザイナーをお探しの方は、ぜひ【お問合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案いたします。

※文中に掲載されている会社名、製品またはサービスなどの名称は、一般に各社の商標または登録商標です。

- クロスデザイナーの特徴

- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

Documents