既存の商品やサービスをブラッシュアップするにあたり、デザイン思考を取り入れたいと考えている方のなかには、「デザイン思考のプロセスをスムーズに進めるためにはどうしたら良いか?」といったお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、デザイン思考の基礎知識と、デザイン思考を取り入れる際に有効なフレームワークをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

デザイン思考とは

デザイン思考とは、アメリカのデザインコンサルティング会社のIDEOが提唱して世界に広まった思考法です。

IDEOはスティーブ・ジョブズが初代マッキントッシュのマウスのデザインを依頼したことでも知られています。

サムスンやP&Gといった世界的企業の成長を支えてきたことや、GAFAMで導入されて成果を上げたことにより、日本でもデザイン思考への注目度が高まりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

関連記事:デザイン思考とは?概要から活用方法をわかりやすく解説|導入するメリットやフレームワークも紹介

関連記事:デザイン思考をビジネスで活用した事例8選|必要性や導入方法も解説

デザイン思考の基本プロセス

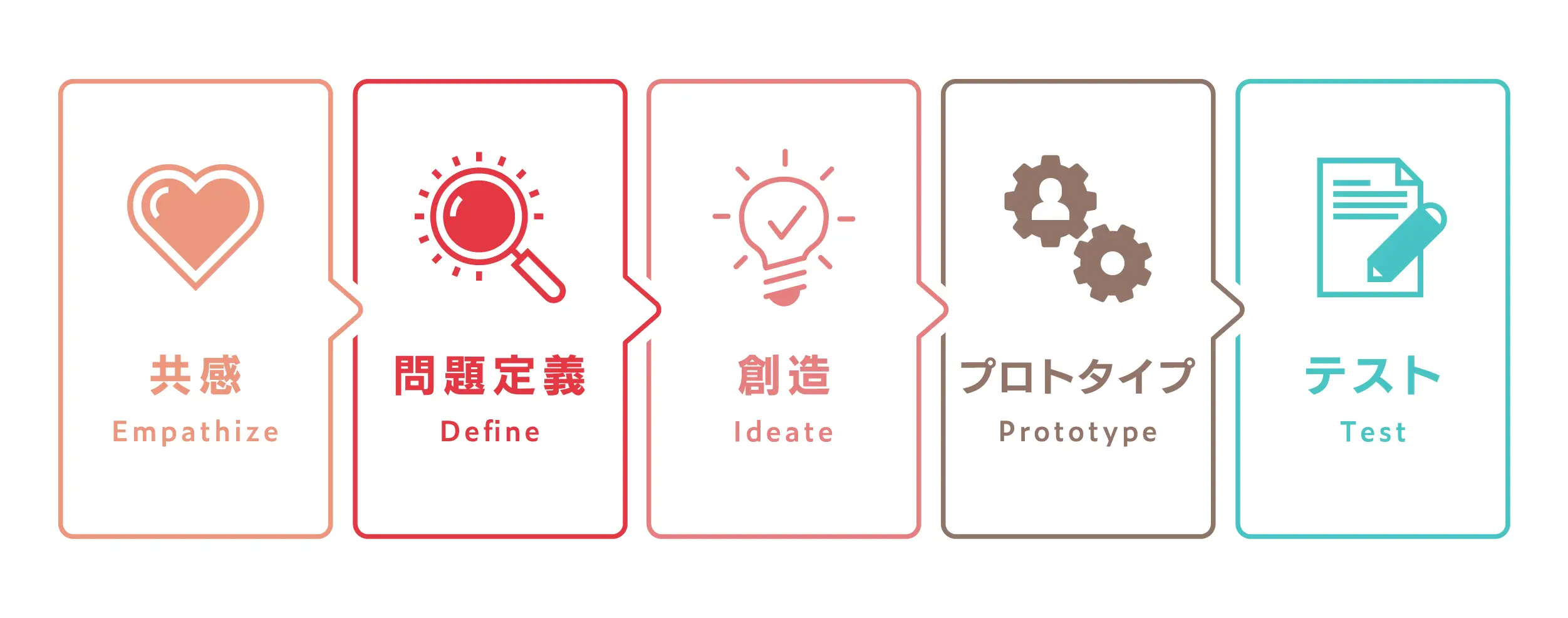

デザイン思考の基礎知識として、IDEO創業者であるデビッド・ケリーが設立したスタンフォード大学のdスクールが提唱する、デザイン思考の5つのプロセスを理解しておくと良いでしょう。

▲出典:「スタンフォード・デザイン・ガイド デザイン思考5つのステップ」(スタンフォード大学dスクール)を参考に作成

▲出典:「スタンフォード・デザイン・ガイド デザイン思考5つのステップ」(スタンフォード大学dスクール)を参考に作成

詳しくはこちらをご覧ください。

関連記事:デザイン思考を実践するための5つのプロセスを解説|日常生活で活用する方法も

デザイン思考を活用する際に役立つ10のフレームワーク

デザイン思考の基本のプロセスを理解したうえで、フレームワークを活用して実践すると、スムーズに進めることができます。

デザイン思考を実践する際に有効なフレームワークをご紹介します。

- ビジネスモデル・キャンバス

- 事業環境マップ

- SWOT分析

- 共感マップ

- カスタマージャーニー

- ジョブマップ

- SCAMPER法

- 2×2マトリックス

- NABCフレームワーク

- MVPキャンバス

前章の5ステップのうちどの段階でどのフレームワークを使うと有効か、例として以下の表にまとめました。ぜひ参考にしてください。

フレームワークの種類 | 5ステップで特に有効なフェーズ |

ビジネスモデル・キャンバス | 共感の前段階 |

事業環境マップ | 共感の前段階 |

SWOT分析 | 共感の前段階 |

共感マップ | 共感 |

カスタマージャーニー | 共感 |

ジョブマップ | 問題定義 |

SCAMPER法 | 創造 |

2×2マトリックス | 創造 |

NABCフレームワーク | 創造 |

MVPキャンバス | プロトタイプ・テスト |

ここからは、各フレームワークについて詳しく説明します。

1.ビジネスモデル・キャンバス

ビジネスモデル・キャンバスは、スイスの経営コンサルタントのアレクサンダー・オスターワルダーと、ビジネスモデル・イノベーションの世界的権威であるイヴ・ピニャール教授によって開発されました。

ビジネスモデルを1枚のマップに可視化するためのフレームワークで、ビジネスモデルを俯瞰して理解を深めることができます。このフレームワークを活用することにより、新しいビジネスモデルの立ち上げや既存のビジネスモデルの改革に役立ちます。

ビジネスモデル・キャンバスの共同開発者の1人であるアレクサンダー・オスターワルダーが代表を務める経営コンサルティング会社ストラテジャイザーにより、テンプレートがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで無料頒布されています。

The Business Model Canvas丨Strategyzer

2.事業環境マップ

事業環境マップは、自社のビジネスモデルに影響を及ぼす可能性のある外部要因を分析するためのフレームワークです。

外部環境にはマクロとミクロの2つの視点があり、政治的環境や経済的環境、社会的環境、技術的環境といった企業にとってコントロール不能なものをマクロ環境と言います。一方でミクロ環境は、市場規模や顧客動向など企業にとってある程度コントロール可能なものを指します。

事業環境マップでは、マクロ環境をトレンドと経済、ミクロ環境を市場と産業といった4つの領域に分けて、競合他社、技術の進歩、法的規制などの要素を評価します。

マクロ環境 | ミクロ環境 |

トレンド | 市場 |

経済 | 産業 |

事業環境マップを活用してビジネスモデルを検証することで、ビジネスの成長や競争力を向上させるための戦略の策定などに役立ちます。

3.SWOT分析

SWOT分析とは、ピーター・ドラッカーと並んでマネジメントの権威と称される経営学者のヘンリー・ミンツバーグが提唱した手法です。

SWOT分析とは、ピーター・ドラッカーと並んでマネジメントの権威と称される経営学者のヘンリー・ミンツバーグが提唱した手法です。

企業やプロジェクトの外部環境に潜む「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」を検討し、「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」を評価するためのフレームワークで、SWOTとはこの4つの単語の頭文字をつなげた言葉です。

主に企業の戦略を立案する際に使われる分析手法ですが、マーケティング計画の策定など幅広く活用されています。

4.共感マップ

共感マップは、コンサルティング事業を主に行っているXPLANE社のスコット・マシューズ氏により考案された手法で、エンパシーマップ(Empathy Map)とも言います。

前章で説明したスタンフォード大学のdスクールのカリキュラムでも採用されています。

ターゲットとなるユーザーが、置かれた環境下で抱く感情、思考、行動、環境に関する情報を可視化するフレームワークです。

ペルソナを設定し、以下の6つの要素について具体的に書き出して整理します。

Think and Feel | 考えていることや感じていること |

Say and Do | 言っていることや行っていること |

Hear | 聞いていること |

See | 見ているもの |

Pain | 痛みやストレスを感じていること |

Gain | 得られるもの・欲しいもの |

共感マップは、ユーザーの視点について理解を深めてニーズを特定する際に役立ちます。

特に計画段階で有効な手法ですが、プロダクトの改善にも活用されています。

5.カスタマージャーニー

カスタマージャーニーは、顧客が製品やサービスを購入するまでのプロセスをマップ化する手法です。ユーザーの視点で顧客の行動を捉えることができ、課題を特定し、ユーザー体験を改善して成果を向上させるための施策の決定に役立ちます。

サミュエル・ローランド・ホールが提唱し、マスメディアが主流だった時代に活用されていた「AIDMAカスタマージャーニー」から、フィリップ・コトラーが提唱し、SNS時代に沿った「5Aカスタマージャーニー」まで、カスタマージャーニーには時代を反映した数多くのフレームワークがあります。

こちらも合わせてご覧ください。

関連記事:いまさら聞けないカスタマージャーニーマップ作成の3ステップ【実例付き】

6.ジョブマップ

ジョブ理論は、イノベーション研究の第一人者で、ハーバード・ビジネススクールの教授であるクレイトン・M・クリステンセンが提唱した手法です。

ジョブとは、ユーザーが製品やサービスを通じて達成したい目的を指します。

ジョブ理論のプロセスは、まずジョブを特定し、ジョブを解決するために製品やサービスを利用したり購入したりする際のストーリーと、目的の達成を阻む要因や解決法を考えます。

そのうえで、ジョブを中心に製品やサービス、チーム、組織を構築していきます。

ジョブ理論を活用して、ユーザーの現状を把握し、目的を達成しているジョブと未解決のジョブを論理的に考えることで、ジョブを解決する製品・サービスの開発やプロダクトの改善に繋がります。

このジョブ理論の実践において、ジョブを解決するための行動を可視化するために有効な手法が、ジョブマップというフレームワークです。

ジョブマップでは、以下の8つのプロセスに分けて目的を達成するための行動を整理します。

1.定義(Define) | ジョブを達成するための目的と計画を定める段階 |

2.収集(Locate) | 目的を達成するための情報収集をする段階 |

3.準備(Prepare) | 収集した情報をもとにジョブを実行するための環境を整える段階 |

4.確認(Confirm) | ジョブを実行できる状態が整ったかを確認・検証する段階 |

5.実行(Execute) | 準備したことを実行する段階 |

6.観察(Monitor) | 実行したことを観察して評価する段階 |

7.修正(Modify) | 観察して評価した結果を修正し改善する段階 |

8.完了(Conclude) | ジョブを完了または継続するために必要なことを準備する段階 |

これによりユーザーが製品やサービスを利用するプロセスを理解することに役立ちます。また、各フェーズでの問題点を洗い出すことで、新たな課題に気づき、改善策の立案に繋がります。

7.SCAMPER法

SCAMPER法は、新たなアイデアを生み出すためではなく、既存のアイデアを多角的に検討して改善・拡張するためのフレームワークです。

アメリカの実業家のA.F.オズボーン(Alexander Faickney Osborn)によるアイデア発想法「オズボーンのチェックリスト」を、アメリカの研究家ボブ・エバールが改良したものです。オズボーンは、ブレインストーミング(ブレスト)を考案したことでも知られています。

以下の7つの項目からなるリストを用いて質問に回答していきます。質問例を表にまとめたのでぜひ参考にしてください。

1.Substitute(代用する) | ・他のもので代用できるか? ・一部を他のものに置き換えるとどうなるか? |

2.Combine(組み合わせる) | ・要素を統合するとどうなるか? ・一部を組み合わせるとどうなるか? |

3.Adapt(応用する) | ・他のアイデアを当てはめるとどうなるか? |

4.Modify(修正する) | ・製品やサービスを修正・変更するとどうなるか? |

5.Put to another use(転用する) | ・他に使い道はないか? ・ターゲットと異なる人が使うとどうなるか? |

6.Eliminate(取り除く) | ・削除すべき不要なものはないか? ・プロセスを簡略化できるか? |

7.Reverse, Rearrange(逆転させる・再編成する) | ・レイアウトやパターンを再編成するとどうなるか? ・原因と結果を逆転させたらどうなるか? |

SCAMPERとは、この7つの項目の頭文字を組み合わせた言葉です。

この手法は、既存のアイデアを改善・拡張し、スピーディーにアイデアを量産する際に特に役立ちます。

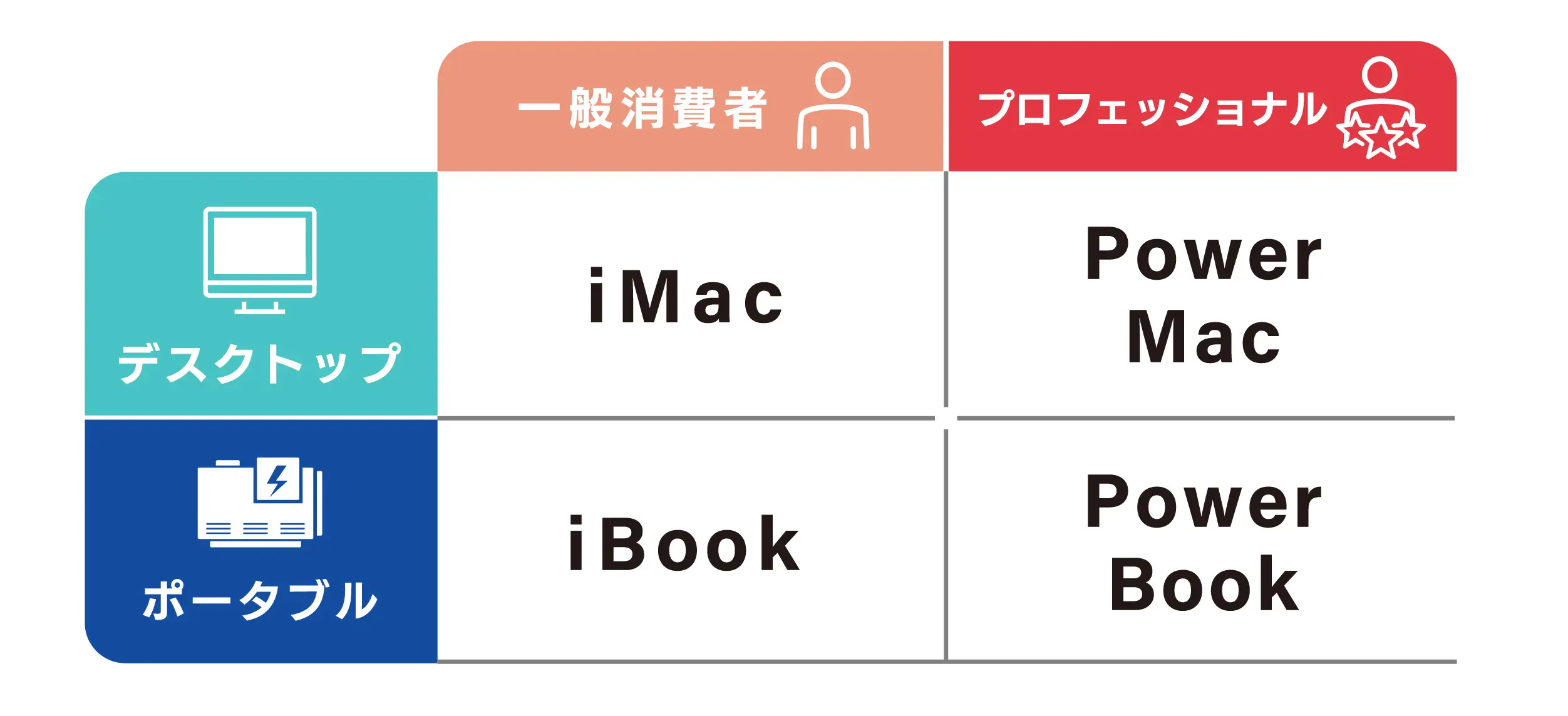

8.2×2マトリックス

水平軸と垂直軸によって分割された図をマトリックスと言いますが、そのなかでもシンプルな2軸で構成されたフレームワークが2×2マトリックスです。

4つに分割されたエリアに異なる要素を設けて、製品やサービスのアイデアなどを分類して情報を整理する際に活用されています。アイデアなどの重要性を評価し、優先順位を明確にするといった判断をするために有効です。

スティーブ・ジョブズが経営不振に陥ったアップル社に復帰した際、10種類以上もあったMacintoshのラインナップを整理する際に使ったことでも知られています。

ジョブズがマトリックスを使って示した方針に従って開発された製品が以下になります。

皆さんもご存じの通り、これらの製品によってアップル社の業績は回復し、世界的企業へと成長を遂げました。

9.NABCフレームワーク

NABCフレームワークは、スタンフォード研究所(SRI)で開発された手法で、製品やサービスのアイデアを共有し有効性を評価するために使われるフレームワークです。

NABCは、以下の4つの項目で構成されています。

1. Need(顧客ニーズ) | ・アイデアが解決しようとしている市場や顧客のニーズは? |

2. Approach(技術やサービスなどのアプローチ方法) | ・ニーズに対する具体的なアプローチ方法は? |

3. Benefits per costs(ベネフィットと費用対効果) | ・アイデアが提供する利益やメリットは? ・アプローチ方法の費用対効果は? |

4. Competition(競合) | ・ベネフィットや費用対効果は競合と比較してどうか? |

このフレームワークを活用することにより、アイデアの妥当性やユーザーに受け入れられる可能性を評価する際に役立ちます。

10.MVPキャンバス

MVPは「Minimum Viable Product Canvas(ミニマム・バイアブル・プロダクト)」の略で、日本語で「実用最小限の製品」を意味します。経営コンサルティング会社SyncDevの最高経営責任者であるフランク・ロビンソンが提唱したフレームワークです。

MVPとは、ユーザーが使用して価値を確かめるために必要な最小限の機能を備えたプロダクトを指します。開発早期にMVPをユーザーに提供し、ユーザーから得たフィードバックをプロダクトに反映していく手法です。リスクやコストを抑えながらスピーディーに開発を進めることができます。

MVPキャンバスとは、このMVP開発で仮説を検証する際によく使われるフレームワークです。以下の10の項目で構成されています。

1.仮説 | 検証したい仮説を立てる |

2.目的 | 仮説検証する目的を設定する |

3.方法 | 仮説検証する方法を決定する |

4.データ・条件 | KPIを設定し終了条件を決定する |

5.開発・制作 | 仮説検証のためのMVPを定義し設計する |

6.コスト | 仮説検証にかかるリソースやコストを見積もる |

7.時間 | 仮説検証に必要な期間を設定する |

8.リスク | 仮説検証によって発生するリスクと回避可能なリスクを特定する |

9.結果 | 仮説検証によって得た結果を記載する |

10.学び | 仮説検証を通じて得た学びや結果から得た課題などを記載する |

MVP開発の際はこのフレームワークを活用して情報を整理することで、仮説検証を効果的かつスムーズに実施することができます。

デザイン思考の導入は専門家への外注がおすすめ

上記のようなデザイン思考を導入するには、時間とコストの両方が必要です。そこで、専門家への外注が推奨されます。以下で、その理由を解説します。

1.専門知識と高品質なアウトプットを短期間で得られる

デザイン思考は、単なる発想法ではなく、ユーザー理解からアイデア創出、プロトタイピング、テストまで一貫した専門的なプロセスが求められます。

専門家に外注することで、豊富な経験と知見に基づいた高品質なワークショップやプロジェクト設計が可能となり、社内にノウハウがない場合でも短期間で実践的な効果を得やすくなります。

独自で取り組む場合に比べ、最新の手法や業界トレンドも取り入れやすく、成果につながる確率が高まるでしょう。

2.社内リソースやコストの最適化ができる

デザイン思考を自社で導入・推進する場合、専門人材の採用や育成、設備投資、教育コストなど多くのリソースが必要です。外注であれば、プロジェクトごとの契約で済むため、必要な時に必要な分だけ専門家の力を借りることができ、無駄な固定費や人件費を抑えられます。

また、社内のコア業務に集中できるため、全体の生産性向上にも寄与します。繁忙期や一時的なプロジェクトにも柔軟に対応でき、リスク分散にも効果的です。

3.多様な視点・最新ノウハウの導入とトラブル対応力

デザイン思考の本質は、多様な視点やオープンな議論を通じてイノベーションを生み出す点にあります。

外部の専門家は、業界や企業文化にとらわれない新しい発想や最新のノウハウをもたらすだけでなく、条件交渉や万が一のトラブル発生時にもプロの立場で調整・解決をサポートしてくれます。

また、自社だけではアクセスできない希少なスキルやネットワークも活用でき、プロジェクト成功の確度を高めることが可能です。

▼下記の資料では、業務委託・正社員・派遣など複数の雇用形態を比較し、特徴を解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ貴社の外注業務にお役立てください。

デザイン思考の導入にフリーランスデザイナーを活用するメリット

次に、デザイン思考を導入する際に、フリーランスデザイナーを活用するメリットを解説します。フリーランスデザイナーに外注することで、企業にとって大きなメリットがありますので、ぜひ参考にしてください。

1.コスト効率と柔軟な契約で無駄なく導入できる

フリーランスデザイナーの活用は、正社員採用に比べて大幅なコスト削減が可能です。

入社・退職時のコストや福利厚生費が不要なうえ、プロジェクト単位や短期間での契約ができるため、必要な時に必要な分だけリソースを確保できます。

また、急なリソース補充や特定分野だけの依頼にも柔軟に対応でき、無駄な固定費を変動費にできるのも大きなメリットです。

フリーランスの活用は、短期プロジェクトやスポット的な課題解決にも最適な選択肢となります。

2.即戦力としてスピーディーにプロジェクトを進行できる

フリーランスデザイナーは多様な案件で実績を積んでいる即戦力人材が多く、採用から稼働までのスピードが非常に速いのが特徴です。正社員採用では数週間かかる選考・手続きも、フリーランスなら合意次第で即日稼働が可能です。

また、専門性の高いスキルや最新ノウハウを持つ人材をプロジェクトごとに選べるため、急ぎの案件や専門性が求められる場面でも迅速に対応でき、事業推進力が高まるでしょう。

3.多様な経験・専門性で新しい視点とイノベーションをもたらす

フリーランスデザイナーは、複数の業界やサービスでの経験を持ち、最新のトレンドや多様なユーザー体験に精通しています。

プロジェクトごとに最適なスキルを持つ人材を選定できるため、社内にない知見や新しい視点を取り入れやすく、プロダクトやサービスの品質向上、イノベーションの促進につながります。

外部の視点が加わることで、組織全体の発想力や課題解決力も強化されるでしょう。

▼下記の資料では、クロスデザイナーに登録いただいている一部の注目デザイナーのリストをダウンロードできます。いただけます。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

デザイン思考を活用するために専門家へ依頼するならクロスデザイナーがおすすめ!

本記事では、デザイン思考の基礎知識や、デザイン思考を取り入れる際に有効な10のフレームワークをご紹介しました。

デザイン思考の基本のプロセスを理解したうえで、フレームワークを活用して実践すると、スムーズに進めることができます。デザイン思考の5ステップのうちどの段階でどのフレームワークを使うと有効か、例として表にまとめていますので、ぜひご活用ください。

よりよいサービスや製品の開発のために、デザイン思考の活用を検討しているなら、クロスデザイナーがおすすめです。

フリーランスデザイナーに特化したエージェントサービスのクロスデザイナーは、登録時に厳正な審査基準を設けており、通過率はわずか5%です。採用難易度の高い即戦力デザイナーの中から、自社にマッチしたデザイナーを最短即日で提案できます。

また双方の合意があれば、アサイン後に正社員への契約形態の変更も可能。

WebデザイナーやUI/UXデザイナー、アプリデザイナーなど多数在籍しているため、あらゆるクリエイティブにも対応できます。

下記ボタンからサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社のデザイナー採用にお役立てください。

- クロスデザイナーの特徴

- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

Documents